金利アービトラージとは?仮想通貨初心者でもできる手法のメリット・デメリットを紹介!

プロトレーダー Trader Zのイチ押しポイント!

- 金利アービトラージとは、2つの取引所間の金利差で稼ぐ手法

- CeFiかDeFiで借りる時の金利と貸し出す時の金利の差額で儲けることが可能

- 例えば、2%で仮想通貨を借り、違う取引所で5%で貸し出せば差分の3%が利益になる

- 仮想通貨のアービトラージには、取引所間での同一銘柄の価格差で稼ぐ手法

- 複数の仮想通貨取引所で価格を見比べ、別々の取引所で購入・売却する

- ただし、一回の取引で得られる利益は少ないため、ある程度まとまった金額が必要

- 金利の変動によって収益が大きく変わるため、金利を確認しておく必要がある

- 借りた時から金利が変わる可能性があるため、金利の変わらなそうな時を狙うのが良い

- 金利はレンジ相場の時に変動しにくいため、大体の相場感を見ておくことがコツ

- 価格変動リスクが存在するため、相場感に自信がない方はデルタニュートラルがおすすめ

- デルタニュートラルは買いと売りで価格変動を相殺するため、相場感に自信がなくてもおすすめ

- 価格が急騰しても、本来の値上がり益よりも低くなってしまうインパーマネントロスが発生する

Trader Z

Trader Z金利アービトラージとは、各取引所の金利差で貸し出しと借入を行い、その差で稼ぐ手法です!

ただ、金利差は一定ではないので借りた時、貸し出した時と金利が変わることもあるため、金利の変動が少ないレンジ相場を狙ってやるのがおすすめの手法です。

その見極めがまだ難しいという方は、価格変動を気にせず収益を得ることができる「デルタニュートラル」という運用方法が向いていると考えられますので、少し覗いてみてください!

Trader Z

ディーリングアドバイザー

世界第3位の仮想通貨取引所であるMEXCのトレーダーランキングにおいて、常に上位にランキングされる世界有数のトレーダー。

2024年10月には1,229,864,919.71USDT(日本円に換算して 1920 億円)の取引を行い、第1位となる。2024年12月にGFA Capital社が行う暗号資産ディーリング業務のアドバイザーに就任。

監修 Trader Z

ディーリングアドバイザー

世界第3位の仮想通貨取引所であるMEXCのトレーダーランキングにおいて、常に上位にランキングされる世界有数のトレーダー。

2024年10月には1,229,864,919.71USDT(日本円に換算して 1920 億円)の取引を行い、第1位となる。2024年12月にGFA Capital社が行う暗号資産ディーリング業務のアドバイザーに就任。

金利アービトラージとは何か

金利アービトラージの基本的な仕組み

金利アービトラージとは、異なるプラットフォーム間や異なる金融商品間で生じる金利差を利用して差益を得る方法です。仮想通貨の世界では「中央集権型(CeFi)の取引所での金利」や「分散型(DeFi)のレンディングプラットフォームでの金利」が代表的な比較対象になっています。

たとえば、ある取引所で仮想通貨を借りるときの金利が年利3%で、別の場所で同じ仮想通貨を貸し出すと年利5%の収益が見込めるなら、その差分2%を利益として狙えます。

この手法は伝統金融における「カバード・インタレストアービトラージ(Covered Interest Arbitrage)」に近い考え方ですが、仮想通貨の場合はプラットフォームごとの利率設定がまちまちで、需要と供給のバランス次第で高金利が生まれやすい特徴があります。

また、価格変動の激しい通貨を担保にステーブルコインを借りるときには清算リスクがともない、単に「金利差があるから簡単に儲かる」というわけではありません。

金利アービトラージはなぜ注目されるのか

仮想通貨の市場では、取引所やレンディングサービスの運営方針によって金利が大きく変わります。

あるステーブルコインの金利が年利10%を超える場合もあれば、別のプラットフォームでは同じ通貨で年利1~2%程度しか付かないこともあります。

こうした差が生じるのは、プラットフォームが資金流入を促したいタイミングや、保有者が資金を引き出そうとする動きが重なって供給と需要のバランスが崩れるためです。

2025年になってからは、アメリカの金融当局がステーブルコインに利息を付与する新たなサービスを一部容認し始めたと現地メディアが報じています。

引用:https://www.coindeskjapan.com/275685/

銀行預金より利率が高く、かつ短期での運用もしやすいという利点から、新規参入者が増える見込みです。そのぶん、プラットフォーム同士の競争も激しくなり、さらに金利の差が広がることも考えられます。

金利アービトラージはこうした機会をとらえ、比較的リスクを抑えながら収益を狙う手段として注目されています。

金利アービトラージのメリットとリスク

金利アービトラージのメリット

金利アービトラージの最大のメリットは、仮想通貨の価格変動リスクをある程度抑えながら収益を得やすい点です。

たとえば、ステーブルコインを利用すれば、仮想通貨のボラティリティによる影響を軽減できます。

一般的な銀行預金と比較すると、数倍から数十倍の利率を提示している場所も珍しくありません。

運用次第では、相場を読む知識がそこまでなくても、金利差という仕組みに注目するだけで収益のチャンスがあります。

また、借りるときの金利と貸し出すときの金利を比較した結果、自分の持っている資産以上の額で運用してみることが可能な場合があります。

例えば、低金利で仮想通貨を借り、高金利のプラットフォームに貸し出すことを組み合わせると、自己資金より大きな規模でアービトラージを行えます。

ただし、借入をする分だけリスクも伴うため、初心者がいきなり大きな額を動かすのは避けたほうが無難です。

金利アービトラージのリスク

金利アービトラージで気をつけたいリスクは、まず「金利そのものの変動リスク」

です。仮想通貨のレンディング金利は、需要と供給次第で日々上下します。

借りるときは安くても、しばらくして金利が高騰すると、思わぬコストがかかる可能性があります。

また、価格変動リスクも重要です。ステーブルコイン同士で完結させる場合でも、担保として預けている仮想通貨の価値が大きく下落すると強制清算が行われるケースがあります。

2022年に崩壊したAnchor Protocolのように、高金利で有名だったプラットフォームが突然信頼を失い、預けていた資産をほぼ回収できない事態もありました。

出典:https://jp.cointelegraph.com/news/terra-contagion-leads-to-80-decline-in-defi-protocols-associated-with-ust

企業破綻やスマートコントラクトのハッキングなど、プラットフォーム側のリスクにも目を向ける必要があります。

金利アービトラージの具体的な手順

仮想通貨におけるアービトラージ

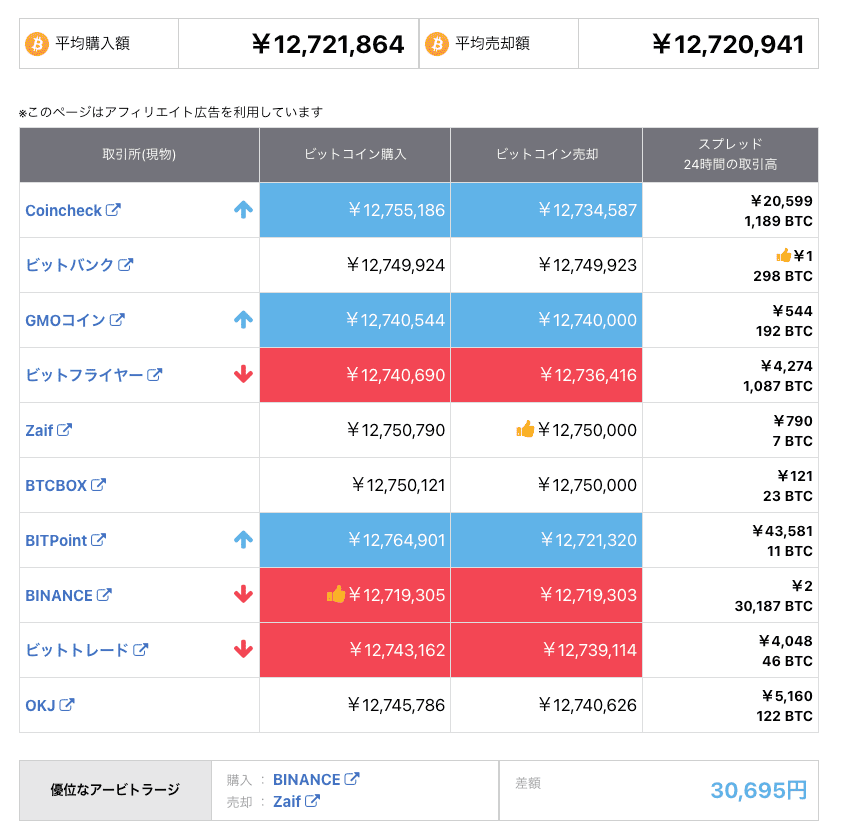

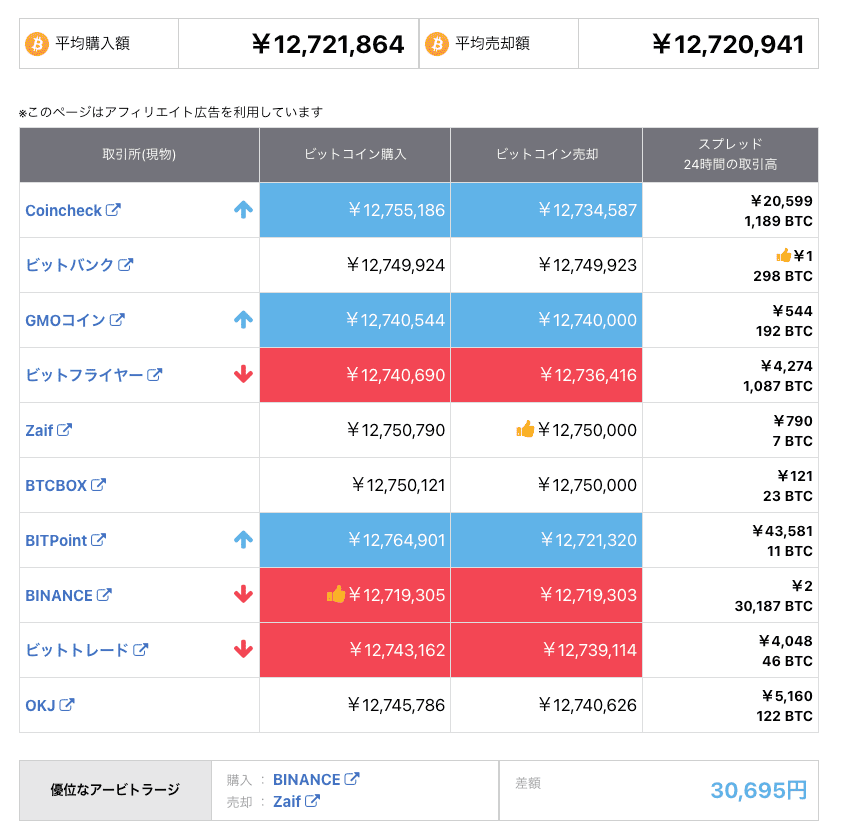

仮想通貨取引所には、同じ仮想通貨銘柄でもそれぞれ価格差があるため、この価格差を利用して稼ぐと言うのが仮想通貨で行われているアービトラージの手法です。

Coinchoiceを見ると、いくつかの取引所の価格差をまとめているページがあるため、こういったページを見ながら売買すると良いでしょう。

ただし、利益が少し小さいことには注意しないといけません。1BTCの売買で利益が数万〜数十万円程度です。

そのため、ある程度まとまった金額を用意する必要がある点には注意しましょう。

また、海外の取引所を経由する場合は手数料や送金にかかる時間なども視野に入れる必要があります。

CeFiを利用した金利アービトラージ

複数の取引所・貸付サービスの金利比較

金利アービトラージを実践するときは、複数の中央集権型取引所(CeFi)のサービスを比較することから始めると理解しやすいです。

BinanceやCrypto.com、Nexoなどの有名なレンディングサービスは、公式サイトで主要仮想通貨やステーブルコインの年利を定期的に公開しています。

2025年に入ってからは、Binanceが短期ステーキングを拡充し、USDTやUSDCといったステーブルコインで年利4~5%程度の運用が可能とのレポートも報じられました。

いくつかのプラットフォームを見比べると、通貨によっては10%以上の金利を提供しているものが見つかることもあります。ただし、あまりに金利が高い場合は、運営企業の経営状態やサービスの持続性にも注意しなければなりません。

2022年に破綻したBlockFiやCelsiusでは、破綻直前まで高利回りを謳って資金を集めていたケースがありました(出典:Reuters 2022年11月)。

借入・貸し出しの具体的フロー

中央集権型取引所で金利アービトラージを行う例としては、まず手元にある仮想通貨を担保に「低金利の通貨を借りる」か、あるいは「低金利の場所で仮想通貨を借り、高金利のプラットフォームで貸し出す」という方法があります。たとえばA社の年利が2%で借りられるときに、B社で同じ銘柄を年利5%で貸し出せるのであれば、その差3%が理論上の利益です。

実際には借入手数料や預入手数料がかかる場合もあり、急な金利変更や取引所の規約変更によって計画が崩れることがあります。とはいえ、CeFiでは操作が比較的シンプルなので、初心者にとっては始めやすい方法です。

借入手続きや入金・出金作業は各取引所のガイドラインに沿って進めれば難しくありませんが、事前に「借りられる上限」「担保率」「早期返済ルール」などを確認しておくことが大切です。

DeFiを利用した金利アービトラージ

ステーブルコインを活用する手順

分散型金融(DeFi)ではAaveやCompoundなどのレンディングプロトコルが代表的です。

ETHを担保にUSDCやDAIなどのステーブルコインを借り、そのステーブルコインを別のプラットフォームで貸し出すというのが典型的な流れです。

担保にしたETHの価格が下落しすぎると清算が発生するため、余裕をもった担保率を保つ必要があります。

2020年ごろには、MakerDAOでDAIを発行し、CompoundでDAIを貸し出すというアービトラージが活発でした。

たとえばMakerDAOで借りるときの安定化手数料(実質的な借入利率)が年利2%前後の時期に、CompoundでDAIを貸せば年利5%前後を得られるチャンスがあったと報じられています。

担保にしたETHの価格変動に気をつけながらも、短期間で利ざやを稼ぐ投資家が多数いました。

貸借の管理・ガス代の考慮

DeFiでのアービトラージを行う際、忘れてはならないのがガス代などの手数料です。

特にイーサリアムメインネットの場合、ネットワークが混雑すると取引コストが上昇し、せっかくの利ざやを手数料で消してしまう恐れがあります。

最近はArbitrumやOptimismといったレイヤー2ネットワーク、あるいはPolygonチェーンなどを活用することで、ガス代を抑えたアービトラージが可能になっています。

DeFiのスマートコントラクトにはハッキングやバグのリスクがあるため、運用を始める前に監査レポートやコミュニティの評判を確認することが重要です。複雑なプロトコルほどコードも膨大になり、未知の脆弱性が潜んでいる場合があります。

金利アービトラージの有名な事例

成功事例

代表的な成功事例として、2021年頃に注目された「dYdXでETHを借りて、BlockFiでETHを貸す」という手法が挙げられます。

dYdXは一時的にETHの借入金利が年利1%を下回っていた一方、BlockFiでのETH預け入れ金利は年利3~4%程度でした。

この差を利用し、借りたETHをBlockFiに預けて2~3%の利ざやを狙った投資家が存在しました。ただし、後にBlockFiが破綻危機を迎えたため、預け入れタイミングによってはリスクが高まる結果となっています。

もう一つは、MakerDAOとCompound間のDAI金利差が大きかったときに行われた裁定取引です。

MakerDAOでETHを担保にDAIを発行し、CompoundにDAIを預けて金利を得る方法で、実際に複数のDeFi投資家が利回りを確保できていました。

失敗事例から学ぶリスク回避

極端な例として、TerraエコシステムのAnchor Protocolが挙げられます。USTというステーブルコインを預けると年利19~20%を実現できると宣伝されていましたが、結果的にUSTの価格ペグが崩壊し、Anchorに資金を預けていたユーザーは大幅な損失を被りました。

高金利をうたうサービスほど、何らかの仕組みでリスクが高まっている可能性があるため、提示される利率が「なぜ、どのように維持されているのか」を理解するのが大切です。

中央集権型プラットフォームの破綻例としては、CelsiusやBlockFiが典型的です。

2022年中頃から暗号資産市場が急落する中、ユーザーから集めた資金を回収できず破綻に至りました。つまり、利息が約束されていても、運営企業が破綻すれば元本すら取り戻せない場合があります。

こうした事態を回避するためには、複数のプラットフォームを並行して使う、あるいは信用度が高いとされる場所を優先するなどの分散や調査が重要になります。

金利アービトラージを行う際の注意点

プラットフォームリスクとハッキング事例

プラットフォームリスクは中央集権型、分散型を問わず常につきまとう問題です。中央集権型では運営企業の経営破綻、分散型ではスマートコントラクトのバグやハッキングによる資金流出があり得ます。

2023年に起きたDeFiハッキング事件として、イーサリアム上のレンディングプロトコルが1件の攻撃で数千万ドル相当の資産を奪われたケースがいくつかありました。

ハッキングは高度な技術を悪用して行われるため、利用者ができることは限定的に見えます。

ただ、しっかり監査を受けており、ユーザー数や流動性が大きいプロトコルほど安全性が高い傾向があります。短期的な金利だけで判断するのではなく、過去のセキュリティ実績やコミュニティの信頼度なども考慮すべきです。

法規制の動向と最新ニュース(2025年3月)

2025年に入ってからは、アメリカの金融当局が利息付きステーブルコインを一部認め始めたとの報道があり、欧州でも仮想通貨レンディングの規制が整備されつつあるそうです。

これにより、銀行預金の代わりにステーブルコインを保有しながら利息を得る動きが本格化する可能性があります。

日本でも来年度には円に連動したステーブルコインの発行が本格化する可能性があり、国内の仮想通貨取引所が高金利キャンペーンを開催する機運が高まるともいわれています。

法規制が厳格化すると、安易な高金利サービスは弾かれやすくなり、利用者保護が進む半面、アービトラージで稼ぎやすい金利差が縮小する可能性もあります。

大手取引所の新サービスや、各国の金融当局の方針は定期的にチェックし、法的に問題のない範囲で安全に運用を続けることが大切です。

金利アービトラージ まとめ

金利アービトラージは仮想通貨特有の金利差を活用し、高い利回りを狙える運用手法です。

市場が成熟すれば金利差は縮小する可能性があるものの、銀行預金や国債など従来の金融商品と比べて相対的に高利率が期待できる点が魅力です。

ただし、高金利の背景には必ずリスクが存在します。担保にする通貨の価格変動、プラットフォームの破綻リスク、ハッキングの懸念などを念頭に置き、まずは少額で始めることが推奨されます。

特にステーブルコインを用いることで相場変動の影響を抑えつつ、複数プラットフォームの利率を比較するのが最初のステップです。

最近は法規制の整備が進んでおり、今後はさらに安全性と透明性が高まることも予想されています。

銀行の金利では満足できない方や、すでに仮想通貨を保有していて中長期での運用を検討している方にとっては、検討する価値のある選択肢でしょう。

また、価格変動に利益を左右されたくない方はデルタニュートラルという手法もおすすめなので、一度見ておくと良いでしょう。