XRP(リップル)の将来性や今後のシナリオを解説!訴訟問題についても紹介します!

プロトレーダー Trader Zのイチ押しポイント!

- リップル(XRP)は中央集権型のシステムを使用した、国際送金問題解決のための仮想通貨

- システムや通貨発行がリップル社によって管理されており、中央集権的だと言われている

- 国際送金時にXRPを経由することで、より早く・安く送金することが可能

- 米国証券取引委員会(SEC)による提訴によって価格が50%以上激減したこともあった

- XRPが証券だとみなされかけたため、BinanceやCoinbaseで上場廃止になった

- 2023年にXRP有利の判決が出たが、いまだに完全勝訴となったわけではない

- XRPは今後、仮想通貨業界よりも銀行業界の中で地位を築けるかが勝負ではないか

- ブロックチェーン本来の理念・姿ではない分、現実的な実需で今後が決まると考えられる

- 仮想通貨の分散性・透明性に期待するのであれば、BTCやETHの方がおすすめ

- リップル(XRP)の購入はGMOコインがおすすめ

Trader Z

Trader Zリップル(XRP)は仮想通貨業界の中ではよく、ブロックチェーンではない、中央集権型すぎるという意味で否定的な意見も見られています。

しかし2025年4月1日現在で時価総額4位に位置しており、これだけの大きい影響力を持った通貨を無視はできません。

個人的に思うリップルの良い部分は、「BTCほどストイックな分散型って得体が知れなくて少し不安があるけど、銀行の不便さも好きじゃない」という方の逃げ道として存在していることだと思います!

ただ、リップルには長所と短所がはっきりしている部分があるので、この記事で特徴・今後・将来性・訴訟問題・買い方など一気に紹介していきます!

\日本円の入出金・仮想通貨の送金手数料無料!/

Trader Z

ディーリングアドバイザー

世界第3位の仮想通貨取引所であるMEXCのトレーダーランキングにおいて、常に上位にランキングされる世界有数のトレーダー。

2024年10月には1,229,864,919.71USDT(日本円に換算して 1920 億円)の取引を行い、第1位となる。2024年12月にGFA Capital社が行う暗号資産ディーリング業務のアドバイザーに就任。

監修 Trader Z

ディーリングアドバイザー

世界第3位の仮想通貨取引所であるMEXCのトレーダーランキングにおいて、常に上位にランキングされる世界有数のトレーダー。

2024年10月には1,229,864,919.71USDT(日本円に換算して 1920 億円)の取引を行い、第1位となる。2024年12月にGFA Capital社が行う暗号資産ディーリング業務のアドバイザーに就任。

リップル(XRP)とは?

リップル(XRP)は国際送金に特化した仮想通貨として誕生しました。

ビットコイン(BTC)やイーサリアム(ETH)など他の暗号資産と比べて決済スピードが速く、手数料も安価で済む設計が特徴です。

ブロックチェーンというよりは「XRP Ledger(エックスアールピー・レジャー)」と呼ばれる独自の分散型台帳技術を用い、多数のバリデーター(取引検証者)が合意形成を行っています。

一方で、リップル社が大量のXRPを保有しているため「完全な非中央集権とは言えないのではないか」という議論が絶えません。

リップル社は「XRPの価格操作を行ってはいない」と主張していますが、企業が暗号資産の大部分を所有している事実は投資家にとって注意ポイントといえます。

さらに、XRPをめぐる最大の話題として、2020年にアメリカ証券取引委員会(SEC)から「XRPは未登録証券だ」と提訴を受けたことが挙げられます。

その後、2023年に一部判決でリップル社側の主張が認められ、XRPがすべて証券扱いになるわけではないとされました。

依然として完全決着ではありませんが、状況は投資家にとってややプラスに変化しつつあります。

リップル(XRP)の訴訟問題

XRPの歴史において、いくつかの重大な事件やトラブルが発生しています。

そのうちの一つに挙げられるのが、米国証券取引委員会(SEC)による提訴です。

2020年12月、SECはRipple社および経営陣に対し、「XRPの販売は未登録証券の違法な販売にあたる」として訴訟を提起しました。

このニュースを受けて市場はパニックに陥り、発表後数日でXRP価格は50%以上暴落、わずか数日で半値以下になる急落となりました。当時0.50ドル前後だった価格が0.20ドル台まで下落した計算で、投資家の間にも混乱が広がりました。

このSEC訴訟の影響は価格だけでなく取引インフラにも及び、主要取引所での上場停止(取引停止)が相次ぎました。

米CoinbaseやBinance US、Krakenといった大手取引所は、法的リスクを懸念して米国居住者向けのXRP取引を一時停止する措置をとりました。

- Coinbase

- Bittrex

- Binance

これにより流動性が低下し、一時は米国内でXRPを取引すること自体が難しくなる事態となりました。

XRPに対する信頼も大きく損なわれ、2021年以降しばらくの間、価格は低迷を余儀なくされます。

リップル(XRP)の特徴

- 送金スピードの速さと手数料の安さが大きな強み

- リップル社の主体的な運用が利便性を高める一方で中央集権性が指摘される

- すでに1,000億枚が発行され、追加発行はない

- 異なる通貨をつなぐ橋渡し役として機能する

高速で低コストな国際送金が可能

リップル(XRP)は、ビットコインなどが採用するプルーフ・オブ・ワーク(PoW)ではなく、ユニークノードリスト(UNL)と呼ばれる合意形成プロトコルを利用しています。

これにより、送金の承認スピードが数秒〜十数秒程度とかなり速く、かつネットワーク手数料も非常に低い水準に保たれています。

ビットコインの場合は送金に数十分以上かかることもあり、また混雑状況によって手数料が高騰する可能性がありますが、XRPではそうした不安定要素が軽減されています。

この特徴は、特に国際送金の分野で注目されています。

海外送金には複数の銀行を経由することも多く、手数料や時間がかさみがちです。

リップル社は自社のネットワーク「RippleNet」を通じて金融機関同士を直接結び、XRPを中継通貨として使うことで送金を迅速化する取り組みを行っています。

中央集権的な運用体制(リップル社が管理)

リップル(XRP)は、ビットコインのような完全分散型の暗号資産とは異なり、リップル社の開発や運営が強く関わっています。

リップル社は銀行や決済事業者との連携を進め、法的な整備にも積極的に対応してきました。

こうした動きが社会的信用をある程度高める一方で、「暗号資産がもともと目指した分散型の理念からは外れているのではないか」という批判につながることがあります。

中央集権的とされる理由は、リップル社が大量のXRPを保有している点と、ネットワークのバリデーター候補の多くにリップル社の管理が及んでいる点にあります。

実際には複数の第三者機関もバリデーターとして運営に参加していますが、リップル社の影響力が他の暗号資産に比べると大きめです。

発行上限が1000億枚(既に全て発行済み)

リップル(XRP)の発行枚数は1,000億枚で固定されており、これはすでにすべて発行済みとされています。

新たにXRPが追加発行されることはありません。

厳密に言うと、リップル社が保有しているXRPをロックアップ(段階的に市場へ放出)する仕組みがあり、マーケットに流通させるかどうかは企業判断が関係します。

この点においてもXRPは他の暗号資産と異なります。

たとえばビットコインは最大2,100万BTCがマイニングを通じて徐々に発行されますが、XRPにはマイニングの概念がありません。

あらかじめ決まった総量が存在し、ネットワーク手数料として消費された分を除いて基本的に枚数が減ることはない仕組みです。

異なる通貨を橋渡しするブリッジ通貨機能

XRPを活用したRippleNetでは、米ドルやユーロ、日本円など異なる法定通貨の送金を実行する際、XRPを一時的に橋渡し通貨として利用することが可能です。

これは「ODL(オンデマンド流動性)」と呼ばれる仕組みで、送金元・送金先での事前の資金プールを不要にするメリットがあります。

たとえばアメリカから日本へ送金する際、送金元が米ドルをXRPに変換し、日本側でXRPを円に両替することで中継銀行を介さずにトランザクションを済ませられます。

結果的に速度とコストが削減されるため、実需を伴ったXRP利用が拡大すれば、流動性と価格に好影響を与える可能性があります。

もっとも、送金企業や金融機関がどの程度XRPを利用するかは、法規制や社内のリスク管理方針によって左右される面もあるため、実際の導入事例は限定的な段階にとどまっています。

リップル(XRP)の課題・リスク

- リップル社の大量保有によるコントロール懸念

- 投資対象として考えるなら価格変動の大きさに注意

- 国際送金という分野そのものへの規制強化がリスク要因になりうる

リップル社による大量保有と中央集権性の懸念

先に述べたとおり、リップル社はXRPの相当数を保有しており、流通量をコントロールできる立場にあります。

公式には価格操作を否定していますが、大口ホルダーの存在は市場の需給バランスに影響を及ぼしやすい要素です。

実際、リップル社がエスクロー(一定期間のロック)から放出するXRPが多い時期には「売り圧力が強まるのではないか」という声が投資家コミュニティで上がることもあります。

またネットワークの管理面でも、リップル社の判断が大きなウェイトを占めると指摘されてきました。

仮想通貨業界の「中央の管理者を排除する」という理念そのものを否定しているのではないか、という疑問の声が上がっています。

価格変動(ボラティリティ)の大きさ

XRPは歴史的に見て、大きな価格変動を経験してきた暗号資産のひとつです。

2017年末から2018年初頭にかけては暗号資産全体のバブルとともに急騰し、短期間で数十倍という値動きを見せましたが、その後は暴落し、多くの投資家が損失を被ったという事例もあります。

こうした大幅なボラティリティは、仮想通貨では良くあることですが、投資的な観点でいえば短期間で大きな利益が狙える場合もある一方、同じくらいリスクを伴うことを意味します。

投資には必ずリスクがあるため、暗号資産マーケットの特性を理解し、保有割合や投資タイミングを慎重に検討することが必要です。

各国で進む規制強化のリスク

リップル(XRP)は国際送金を主軸とする暗号資産であるがゆえに、金融当局の規制方針による影響が大きいです。

特に送金や決済に直接関わるプロジェクトは、マネーロンダリング防止(AML)や顧客確認(KYC)などの規制要件をクリアする必要があります。

リップル社はこれらに積極的に対応してきたものの、今後さらに国や地域によって規制が強化されると、新たな手数料や報告義務などが課される可能性があります。

たとえば米国ではSECとXRPの訴訟が話題になりましたが、EUやアジア諸国でも暗号資産全般の扱いを再検討する動きが進んでいます。

法的な問題でネガティブな印象が広がると、取引所がXRP上場を停止するなど流動性面でマイナスとなる可能性もあります。

リップル(XRP)の将来性と今後の見通し

- 国際送金の需要は引き続き拡大傾向にあり、XRPがその一端を担う可能性がある

- SEC訴訟の結果を含む規制動向が価格や導入事例に大きく影響する

- 技術面やユースケースの拡張によってリップルネットワーク自体の価値が高まることが期待される

- リップル社がIPOを行うかどうかも市場の注目点

国際送金分野での利用拡大に対する期待

近年、海外労働者の本国送金や越境ECなど、国際送金の需要は世界的に伸びているとされています。

銀行の国際送金は多くの場合SWIFT※ネットワークを利用していますが、手数料や速度の面で改善の余地があるという声が根強いです。

リップル社は、こうした従来の銀行インフラを補完あるいは代替する形で、RippleNetとXRPの活用を推進してきました。

今後さらにXRPの利用が広がると、実需を伴ったトランザクションが増え、結果として暗号資産の市場価値が高まることが予想されています。

たとえば中南米とアジアを結ぶ少額送金のルートなどでXRPが安定的に使われれば、国際送金のスピードアップとコスト削減が同時に進むかもしれません。

※SWIFT(国際銀行間通信協会):SWIFTは暗号資産ではなく、1970年代から運用されている銀行間の国際送金ネットワークです。世界11,000以上の金融機関が加盟し、1日に約4,480万件の送金メッセージがやり取りされる事実上の国際送金標準となっています。

規制動向(SEC訴訟など)が与える影響

リップル(XRP)の将来性を語る上で、SEC訴訟は外せないトピックです。

2020年の提訴以降、XRPの価格は大きく下落し、米国内の主要取引所が上場廃止や取引停止に踏み切るケースもありました。

投資家の中には「XRPは証券に該当するのではないか」と懸念する声が増え、市場から一時的に敬遠された経緯があります。

しかし2023年の一部判決により、XRPが常に証券扱いになるわけではないと見なされました。これを機に米国の大手取引所が再びXRPの取り扱いを開始する動きも見られ、市場は一定の回復傾向を示しています。ただ、最終的な結果はまだ確定していない部分があり、状況が再び変化する可能性を否定できません。

規制の動向次第では価格が上下に大きく振れるリスクが残っているため、引き続き注意が必要です。

技術開発の進展と新たなユースケースの拡大

リップル(XRP)はもともと送金に特化した設計ですが、近年はXRP Ledger上での追加機能開発も進められています。

代表的な例としては、分散型取引所(DEX)の強化やNFT(非代替性トークン)の発行サポートなどが挙げられます。

特にDeFi(分散型金融)の隆盛を受けて、XRPでもスマートコントラクト的な機能を実装しようという動きがあり、コミュニティ主導のプロジェクトが徐々に増えています。

ただし、XRP Ledgerはイーサリアムのように自由度の高いスマートコントラクト機能が最初から搭載されていません。そのため新たなユースケースがどの程度実用化されるかは、今後のアップデート次第といえるでしょう。

もし高い拡張性が実現すれば、送金だけではないさまざまな金融サービスがXRPエコシステム上に構築される可能性があります。

リップル社の事業展開とIPOの可能性

リップル社は長年にわたって世界各国の金融機関と提携し、銀行間決済ネットワークを拡大する戦略を取ってきました。

これまでに大手銀行や送金事業者との実証実験や導入事例を積み重ねた実績があります。

また、日本でもSBIホールディングスなどとの強い連携が進められ、国内の銀行コンソーシアムがRippleNet技術をテストするなどの動きがありました。

こうした実業面での展開が順調に拡大し、SEC訴訟問題がある程度クリアになれば、リップル社がIPO(株式上場)に踏み切る可能性が取り沙汰されています。

実際にIPOとなれば、リップル社とXRPの知名度がさらに高まり、金融機関からの信頼度もアップすると見込む意見があります。

しかしIPOには株式市場や規制当局との折衝が不可欠であり、楽観的に見ても短期での実現は難しいかもしれません。

長期的にリップル社が上場すれば、XRPを含む同社プロダクトの位置付けがより確立される可能性があります。

リップル(XRP)の歴史

- 2012年にリップル社が創設され、銀行間決済の効率化を掲げてXRPを開発

- 2017年〜2018年に暗号資産バブルと相まって爆発的に価格が上昇

- 2020年に米国SECが提訴し、市場が混乱。主要取引所の取り扱い停止も相次ぐ

- 2023年にはリップル社有利の判決が出始め、上場再開や価格上昇が見られる

2012年:リップル社の設立とXRPの誕生

リップル社は2012年に「OpenCoin」としてスタートし、のちに「Ripple Labs」、さらに現在の「Ripple」へと名称を変更してきました。

当初はビットコインが抱える送金スピードや手数料の課題を解決するため、より効率的なネットワークを作ることを目指しました。

そこで生み出されたのが、合意形成アルゴリズムを用い、あらかじめ1,000億枚が発行されるXRPです。

共同創業者には、後にStellar(XLM)を創設したジェド・マカレブ氏などが名を連ね、早期から暗号資産コミュニティで注目を集めました。

当初から金融機関や大手企業と連携を進めるという明確なビジョンを打ち出していたのが他の草創期プロジェクトとの大きな違いです。

2017〜2018年:過熱した相場と注目度の急上昇

リップル(XRP)は2017年頃まで1XRPあたり数円〜十数円のレートで推移していましたが、暗号資産市場が世界的に注目を集め始めた2017年末から2018年初頭にかけて、他の暗号資産とともに大きく価格が高騰しました。

一時は1XRPが数百円(米ドル換算で3〜4ドル近く)になり、時価総額ではビットコインに次ぐ2位に躍り出る場面もありました。

この急騰には、リップル社が銀行との提携を相次いで発表し、国際送金を変革する有望なテクノロジーとして期待されたことも影響しています。

しかし、その後の市場調整や全体的な暗号資産ブームの沈静化により、XRPも例外なく下落。短期間で高値の半分以下になる波乱の相場となり、多くの投資家が利益確定や損切りを迫られました。

2020年:米SECによるリップル社提訴

XRPの歴史を語る上で外せないのが2020年末に米国SECがリップル社を提訴した事件です。

SECは「XRPは実質的に証券に該当し、未登録で販売したことが違法だ」と主張し、リップル社側は「XRPは通貨に近い存在で、証券には当たらない」と反論しました。

このニュースが広がると市場は大きく動揺し、XRPの価格は急落しました。さらに米国内の複数の大手取引所がXRPの取り扱いを一時停止し、投資家の売りが集中する形になりました。投資対象としてXRPを敬遠する動きが強まり、2021年初頭までは厳しい状況が続きました。

2023年:訴訟の進展による市場の再評価

2023年になるとリップル社側に有利な判断が下される局面が見られ、一部の取引所ではXRPの再上場が実施されました。

判事が「証券としての側面が必ずしもすべての取引に当てはまるわけではない」と認めたことで、投資家心理が改善し、価格の回復や取引量の増加が見られます。

もっとも、SECは引き続きリップル社を完全に容認しているわけではありません。

最終的な結論に至るまでには依然として不確定要素があり、また仮にSECとの問題がクリアになっても、ほかの国や地域で新たな規制が施行される可能性も否定できません。

こうした法的リスクを織り込みながらも、XRPが国際送金の主要プレイヤーとして生き残るかどうかが、今後数年の大きな焦点になりそうです。

リップル(XRP)の購入方法

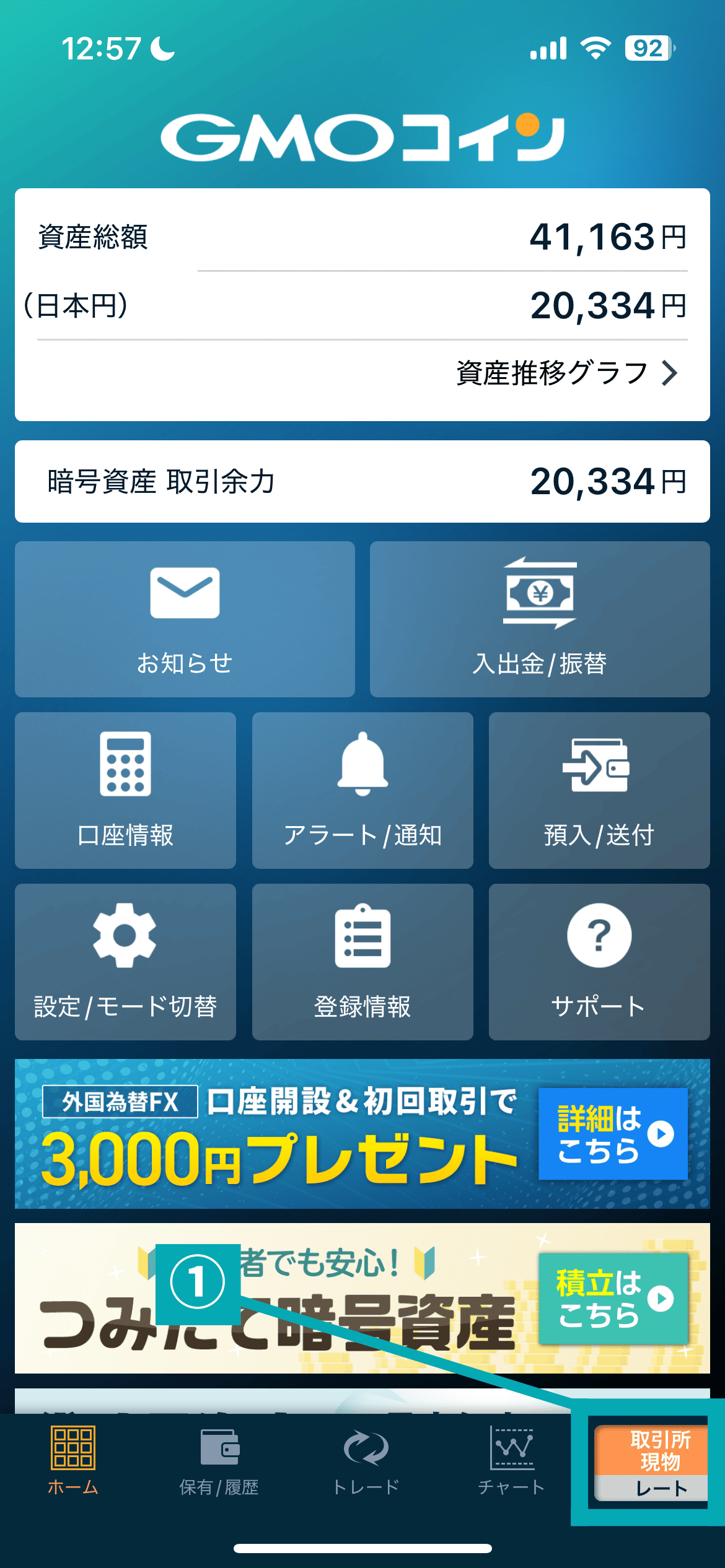

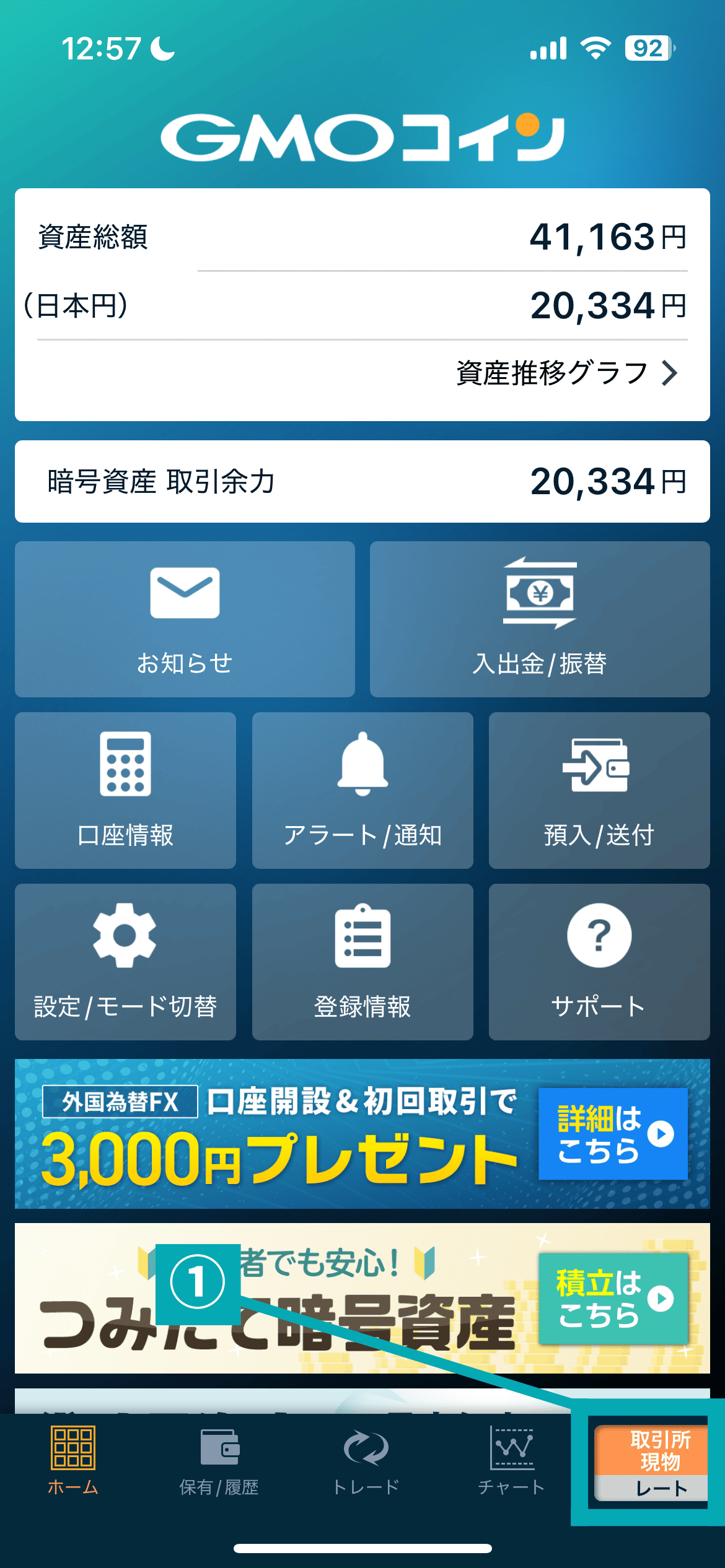

リップル購入におすすめの取引所はGMOコイン

リップル(XRP)は国内取引所のコインチェックやGMOコインなどに上場しています。

今回は日本円の入出金・仮想通貨の送金手数料・売買手数料など、各種手数料が無料のGMOコインを使って開設していきます!

GMOコインでは、取引所で指値注文をしてmakerとして取引をすると手数料がもらえる、マイナス手数料が導入されているので、そちらを活用して取引していきます!

まだGMOコインの口座を持っていない方は、今回を機に一度口座開設をしてみてはいかがでしょうか?

\日本円の入出金・仮想通貨の送金手数料無料!/

国内取引所で購入する方法

GMOコインで口座開設・本人確認(KYC)を完了する

日本国内の取引所でリップル(XRP)を購入する場合は、まずはGMOコインなど、XRPの取り扱いのある取引所の口座開設と本人確認(KYC)が必要です。

運転免許証やマイナンバーカードなど本人確認書類を提出し、取引所による審査を経て数日ほどで取引を開始できます。

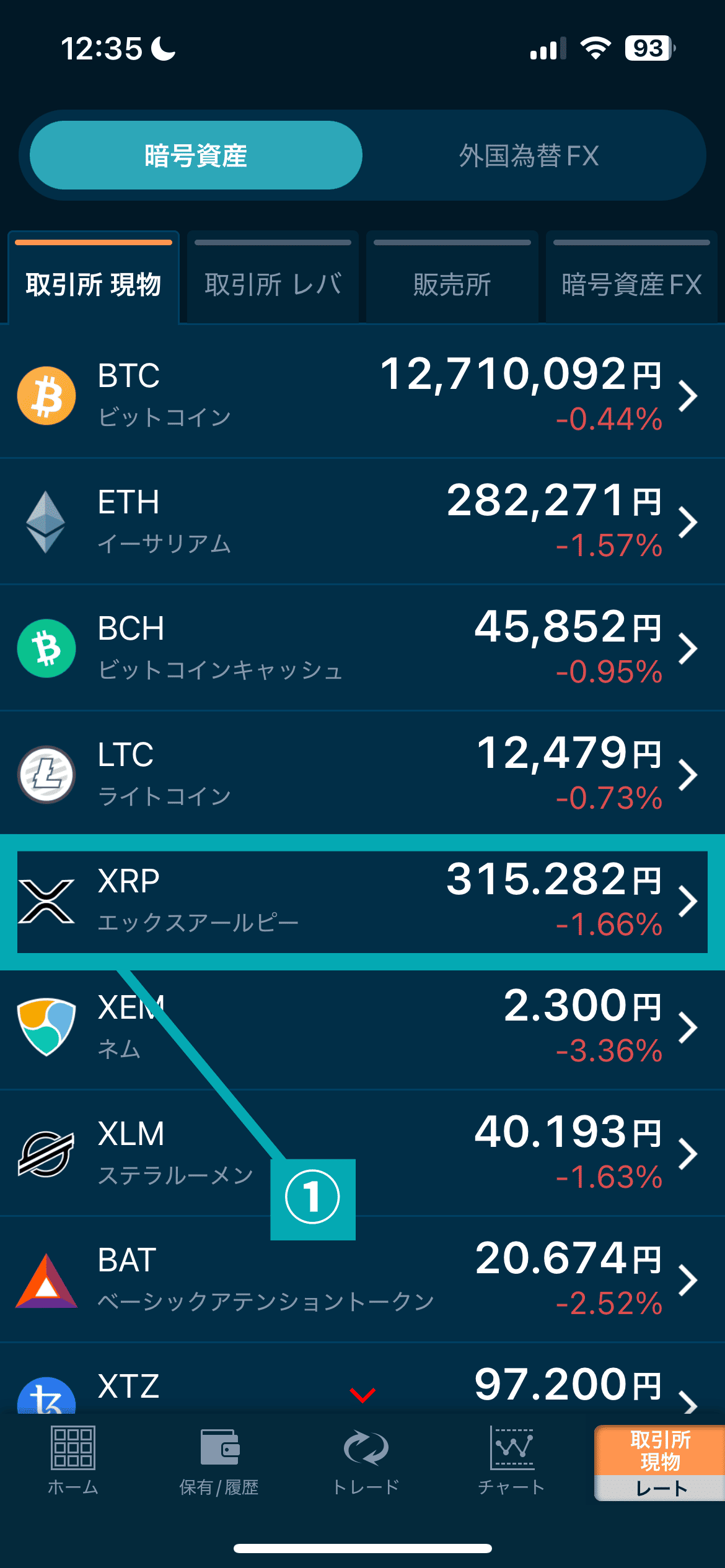

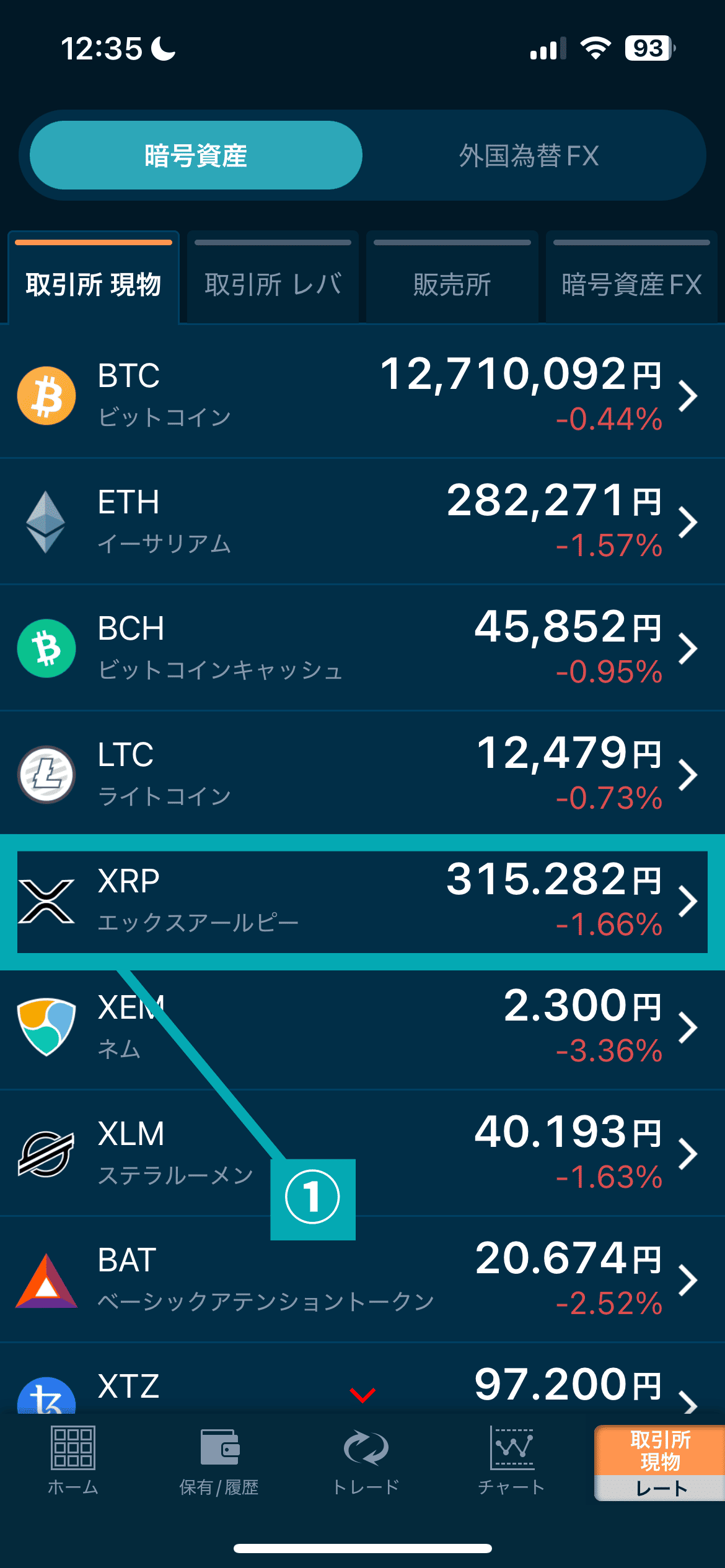

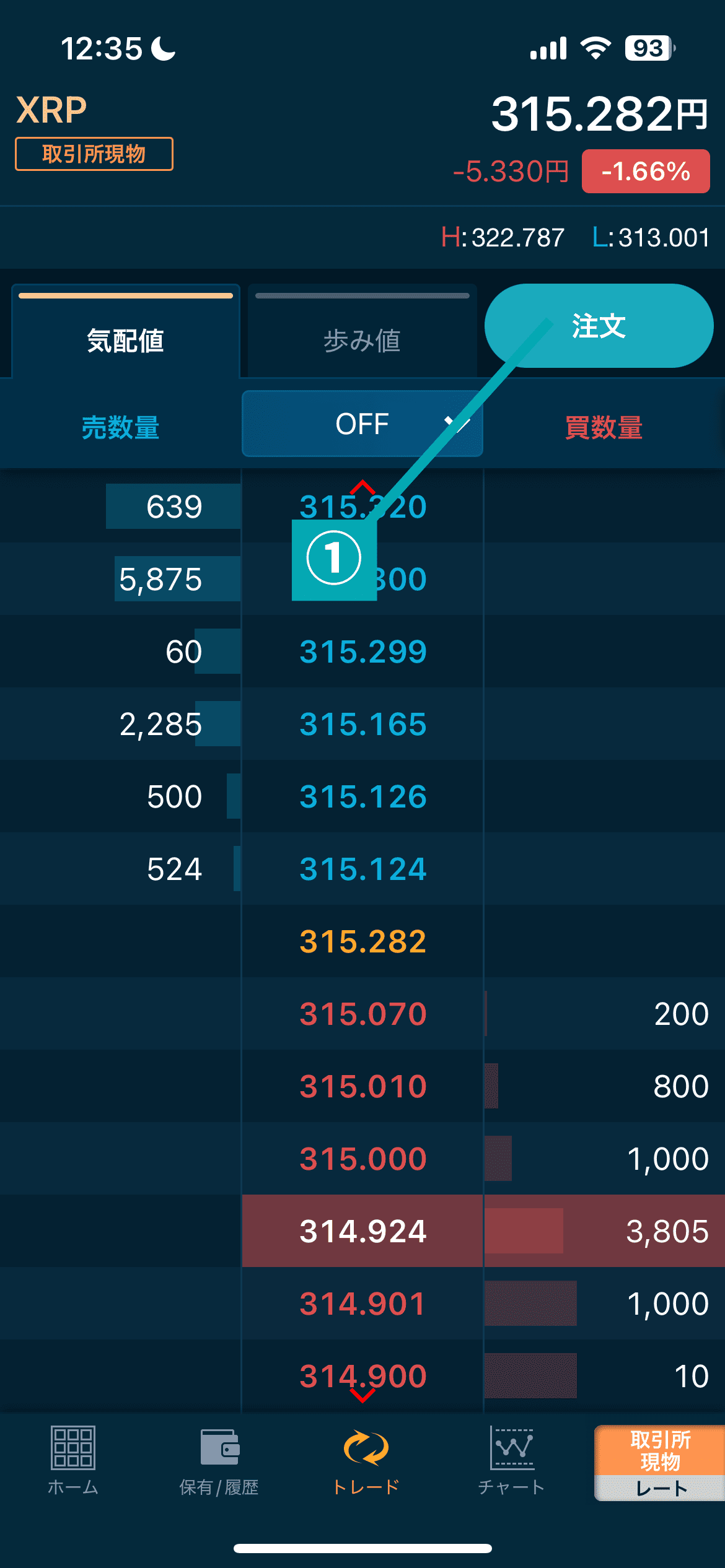

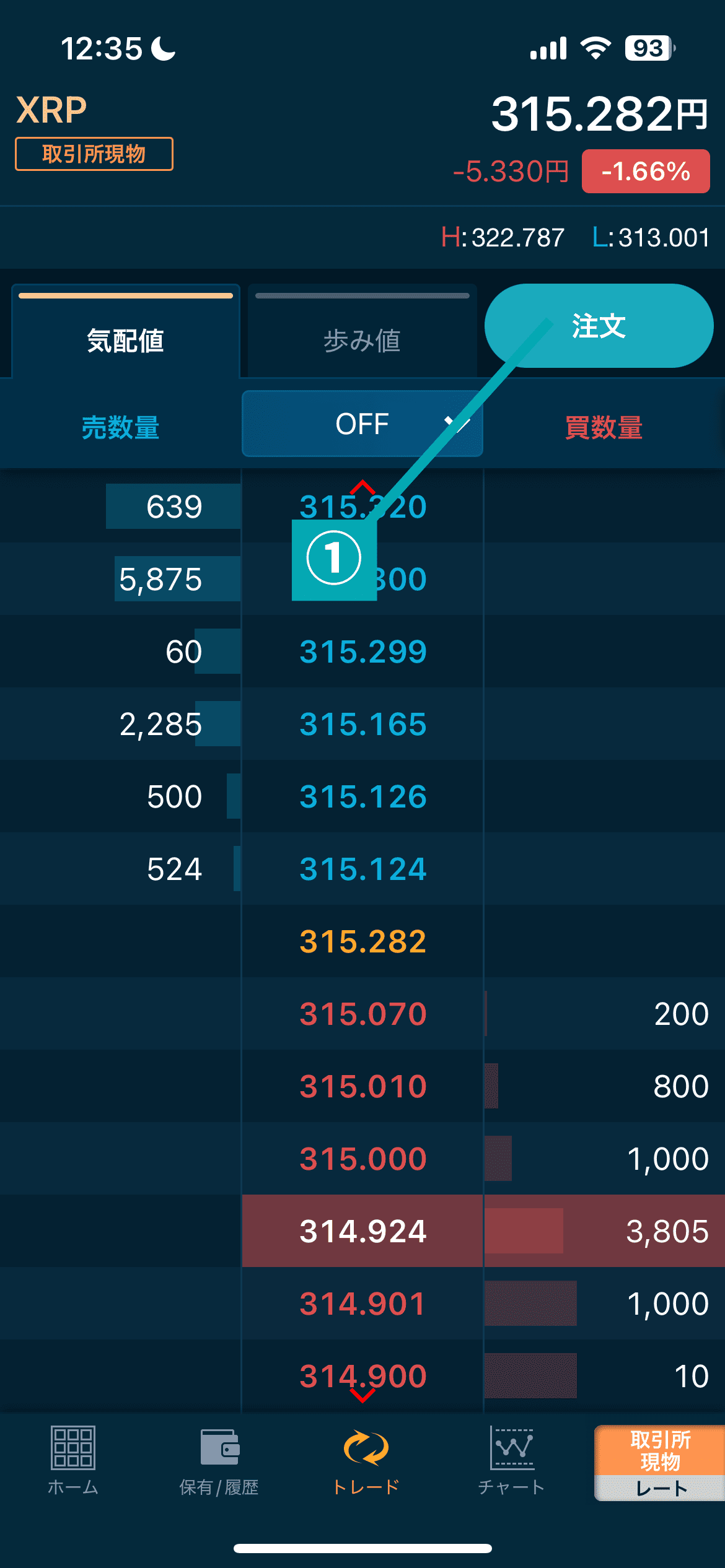

GMOコインの「取引所 現物」からXRPを選ぶ

GMOコインに日本円を入金したら、右下のメニューから「取引所 現物レート」をタップします。

その後取り扱っている銘柄の一覧に辿り着くので、下にスクロールしていきましょう。

「XRP」と出てきたら、その枠をタップしてXRPの取引板画面に遷移します。

その後右上に出ている「注文」を選択して注文画面に移動しましょう。

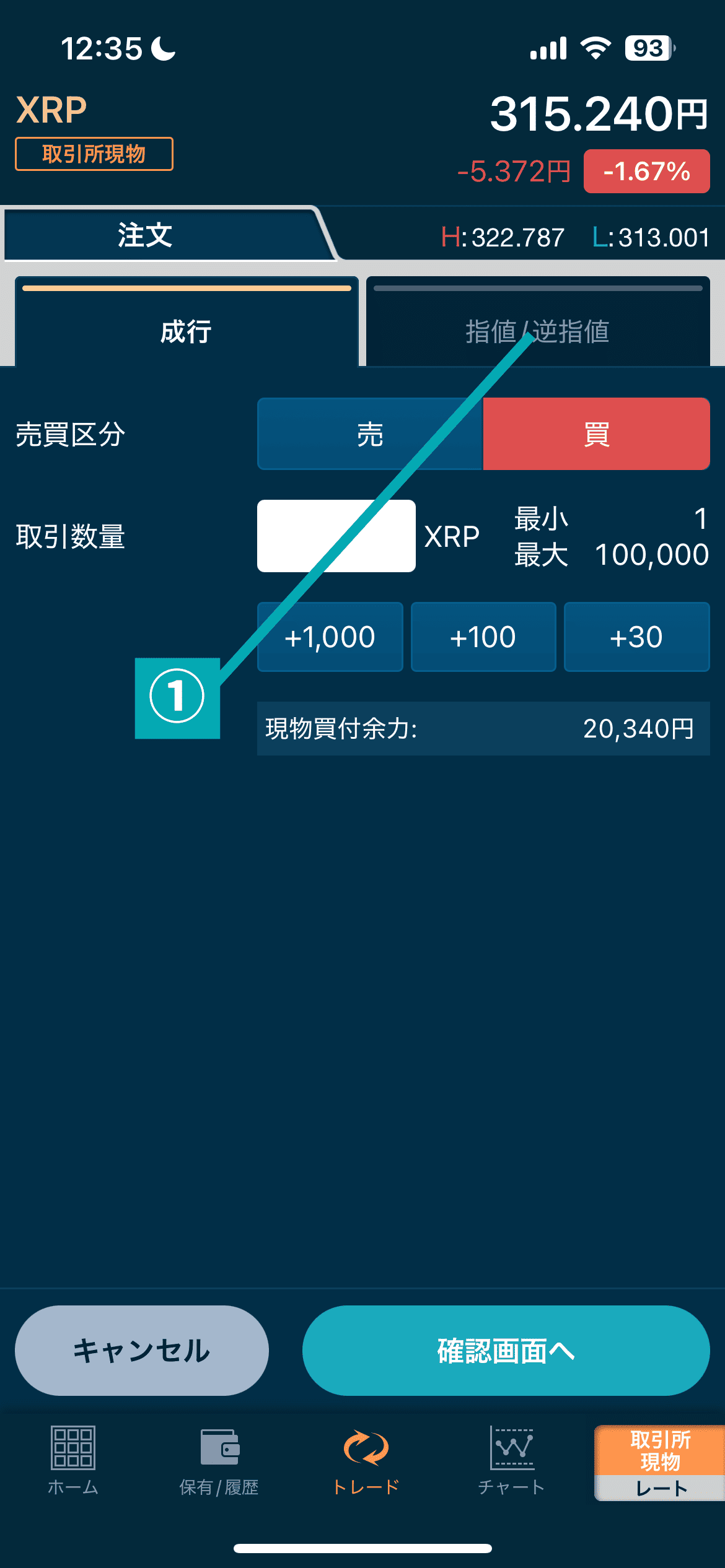

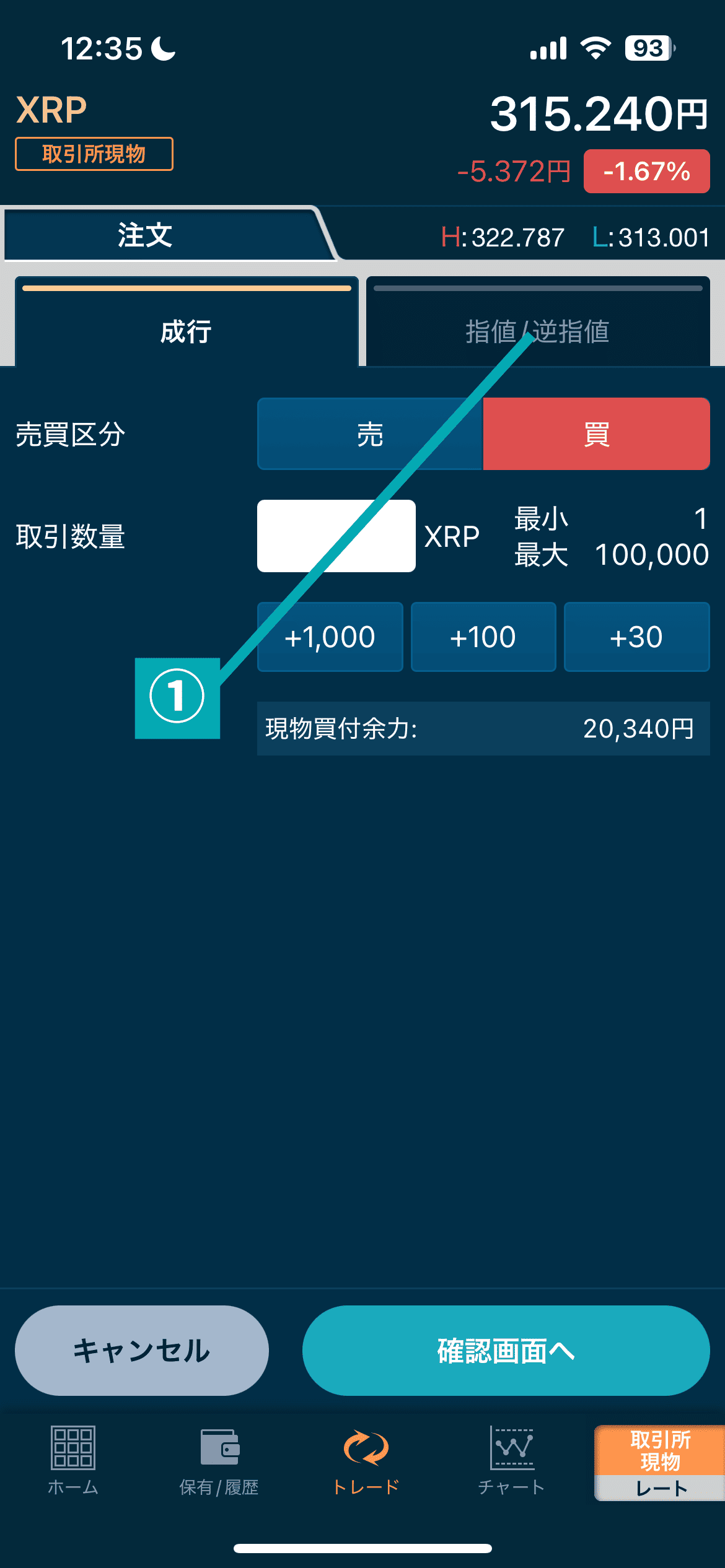

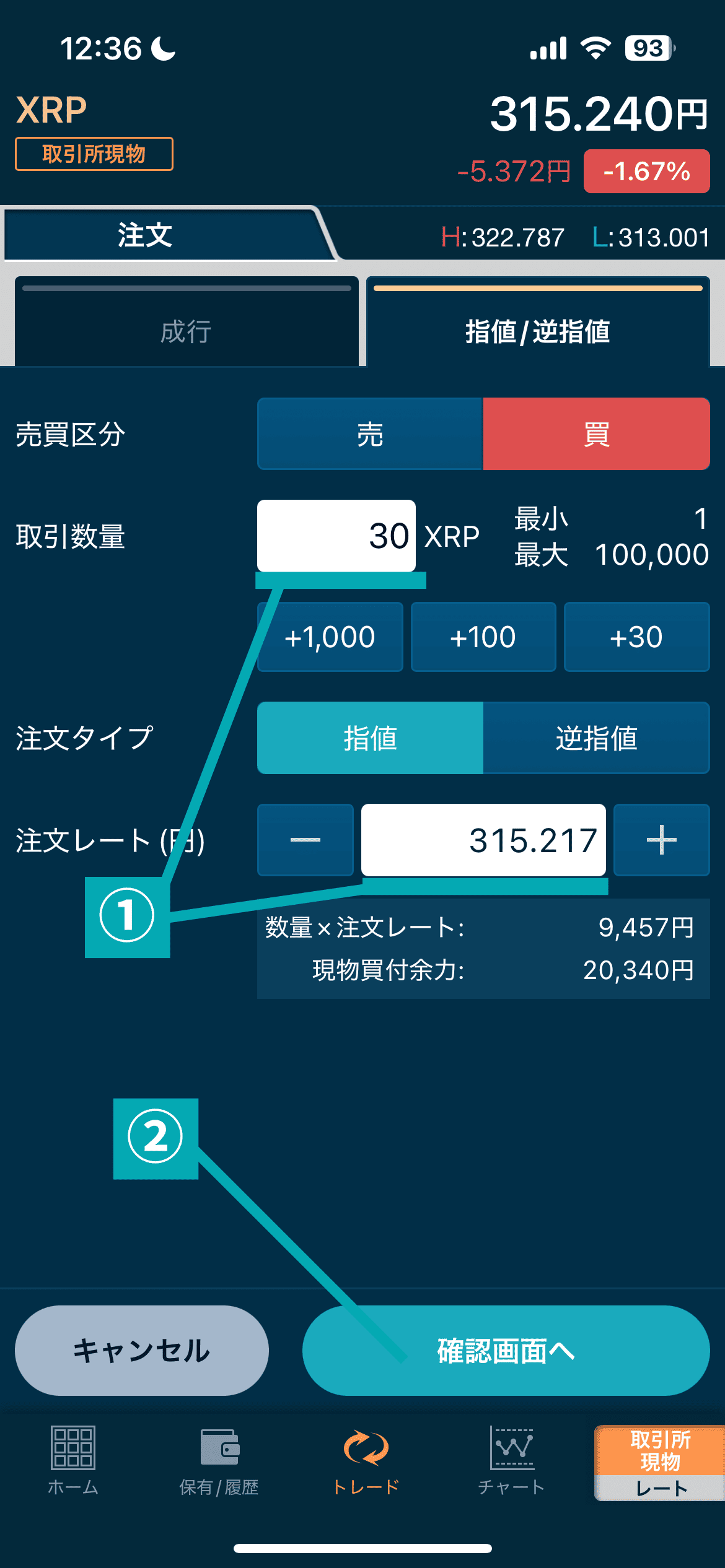

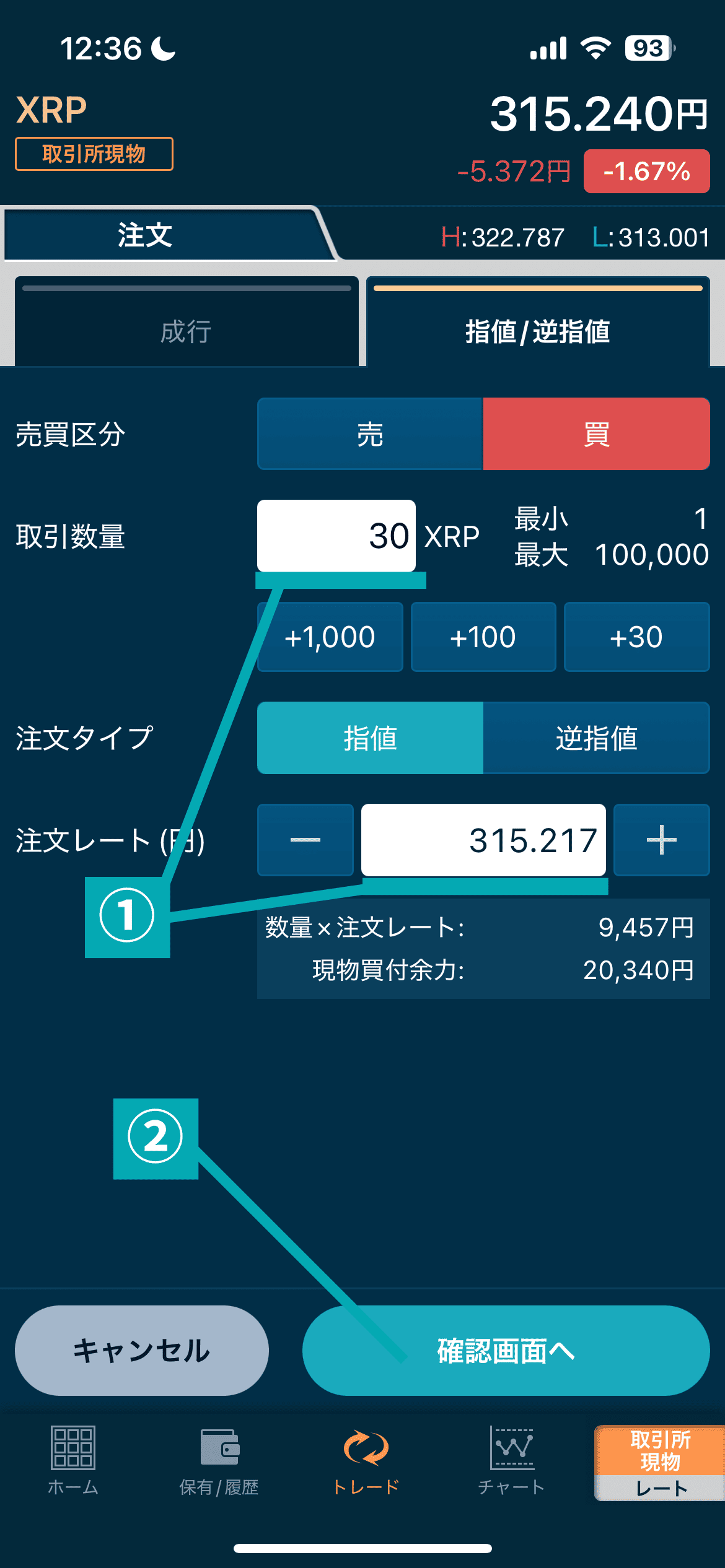

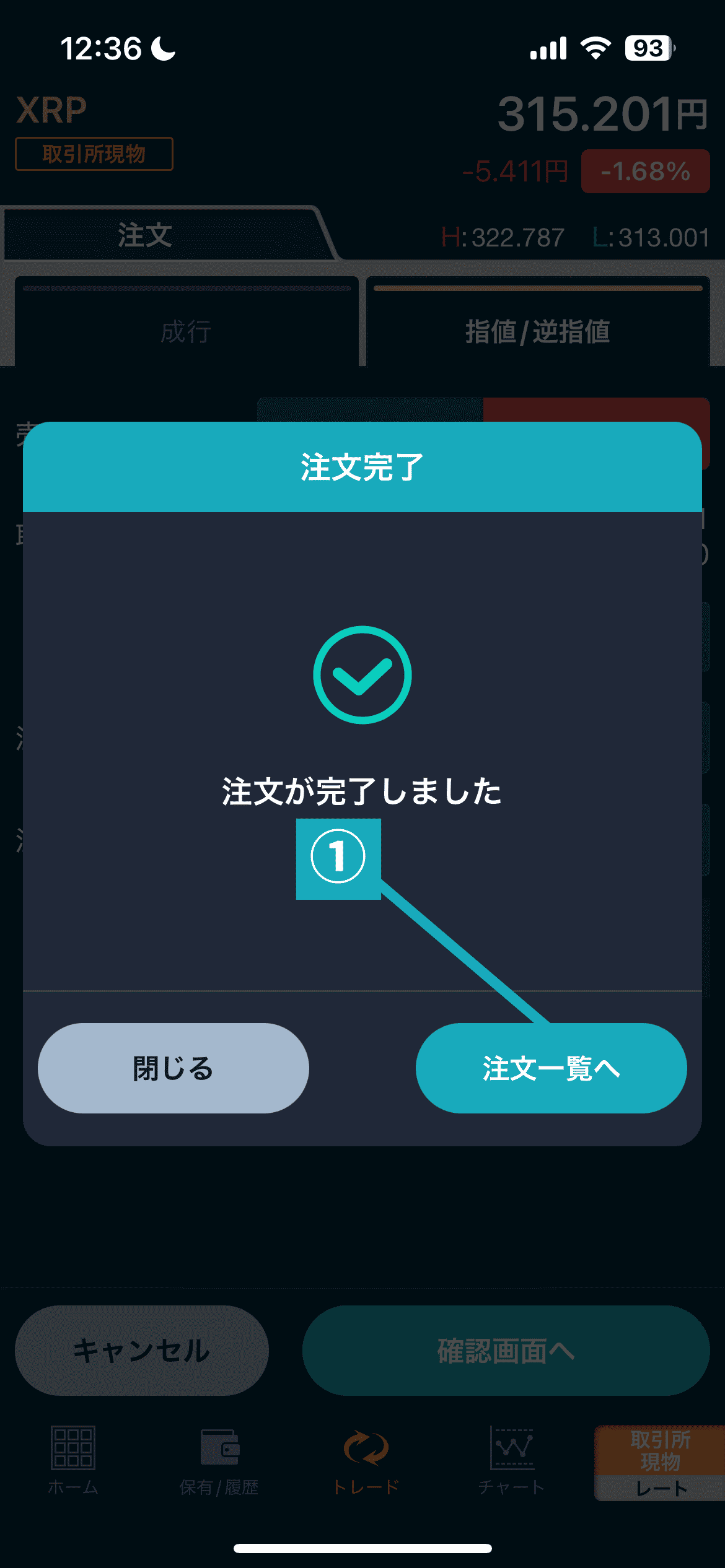

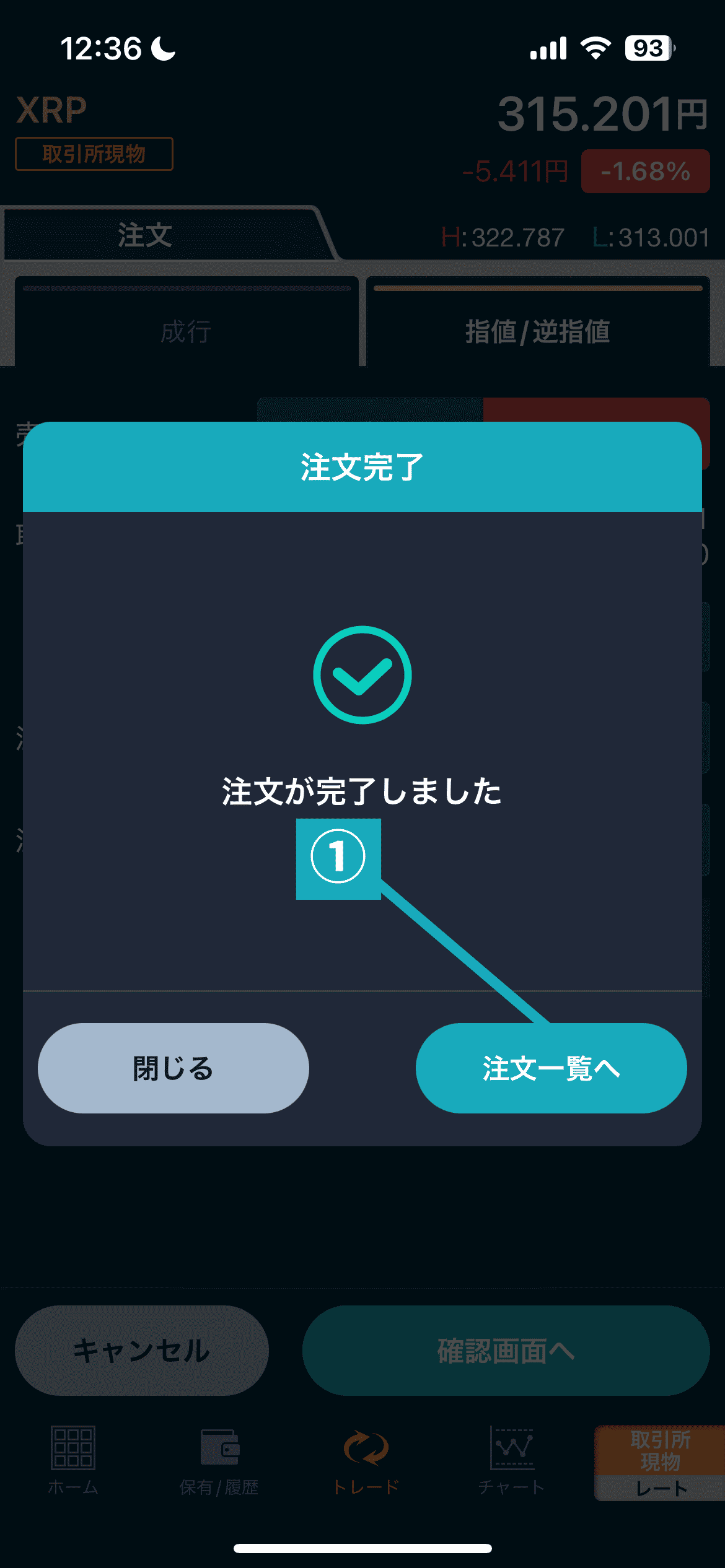

注文数量を入力して実際に購入する

デフォルトで成行注文のタブになっているので、「指値・逆指値」を選択して画面を切り替えましょう。

その後、取引数量と注文レートを、取引板を見ながら入力します。

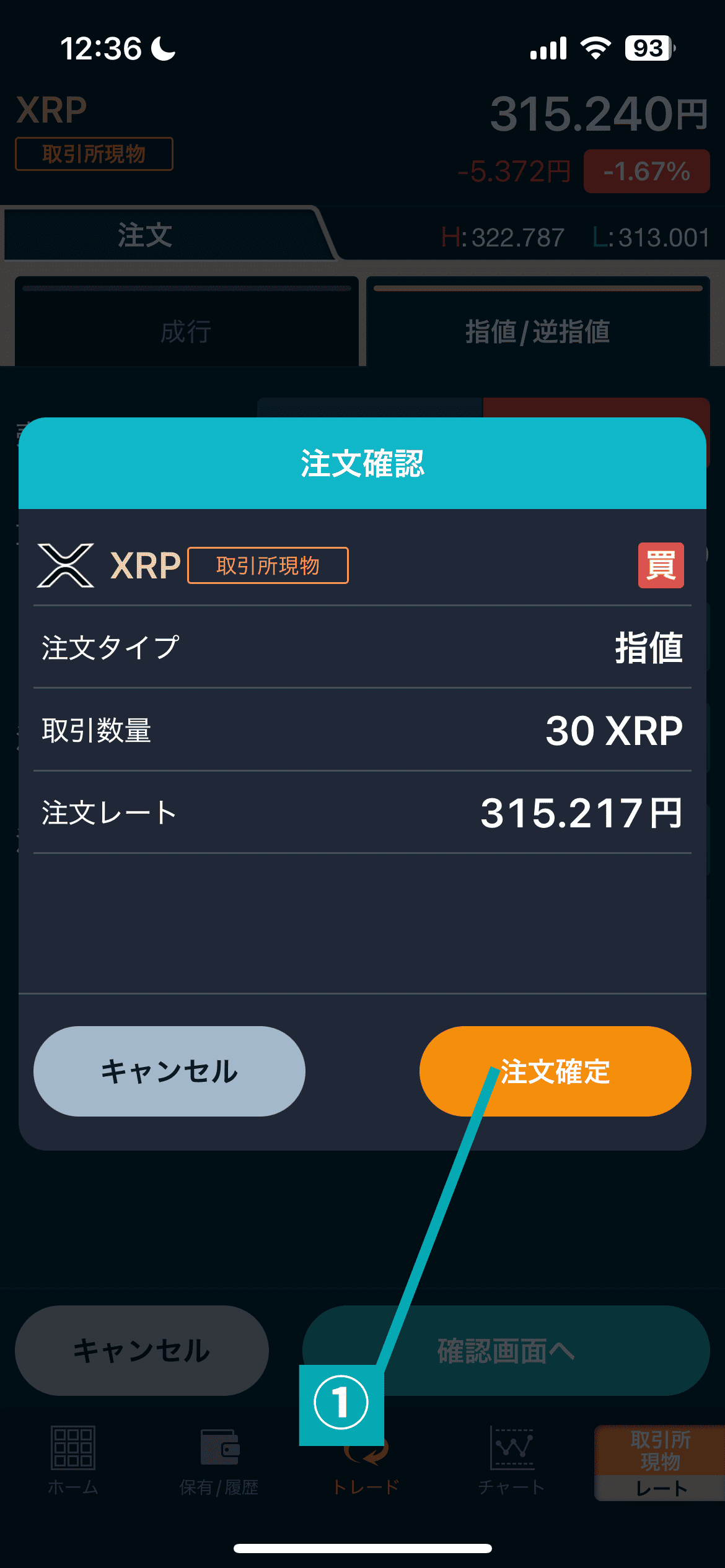

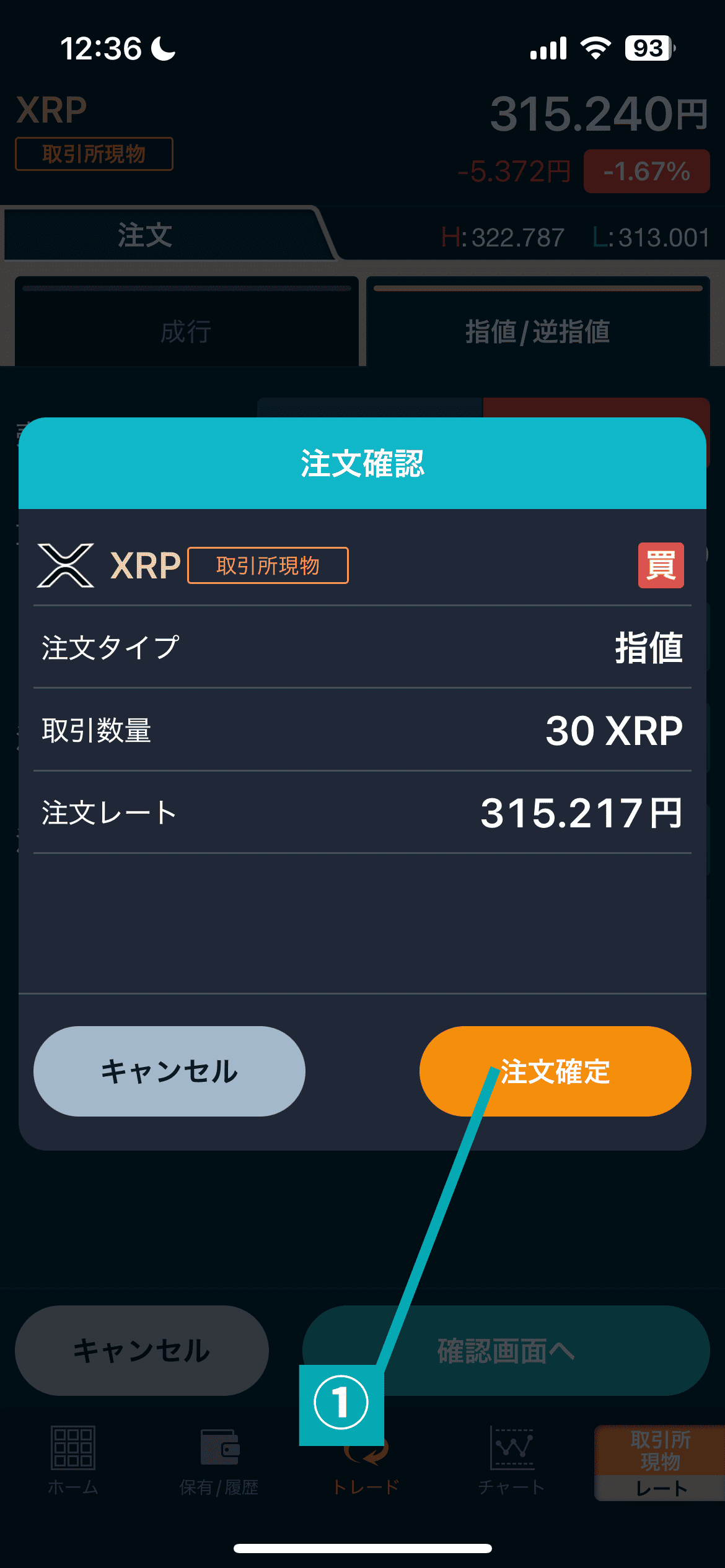

取引数量とレートが入力できたら、画面右下の「確認画面へ」を選択します。

その後注文の最終確認画面が表示されるので、そこで確認して問題がなければ「注文確定」をタップすれば注文は完了です。

そのまま約定するのを待ちましょう。

リップル(XRP)まとめ

リップル(XRP)は高速な決済速度と低コストを強みに、国際送金という巨大市場を狙う暗号資産です。リップル社が主体となって金融機関と連携を図り、ビジネス的な観点でも積極的に展開してきました。しかし、SECの訴訟をはじめとする規制面の不透明さや、リップル社の大量保有による中央集権的な側面など、課題やリスクも少なくありません。

結論としては、XRPは国際送金の需要に乗って大きく飛躍する可能性がありますが、価格変動のリスクも十分に意識しながらの運用が必要だといえます。海外送金の実需に基づいた価値を獲得すれば、暗号資産としての地位をさらに高めるかもしれません。逆に規制強化が進んだり、他の競合プロジェクトに市場シェアを奪われたりすれば、停滞するシナリオも考えられます。

初心者でも購入手続き自体は難しくなく、国内取引所で日本円を入金すれば簡単にXRPを手に入れられます。ただ、いざ投資や取引を行う際には、事前にリップル社の公式発表やSECの裁判動向、各国の規制状況などを確認したうえで慎重に判断することが大切です。仮想通貨歴が数年ある方でも、XRPのような独自性の強いプロジェクトの場合は市場の動き方が他と違う面があります。十分な情報収集を行い、自分が許容できるリスク範囲で取り組むことで、XRPに対する理解と投資判断をより確かなものにしていけるでしょう。