ビットコイン(BTC)とは?仕組みや今後・買い方を初心者向けにわかりやすく解説!

プロトレーダー 木田陽介のイチ押しポイント!

- ビットコイン(BTC)はブロックチェーンという新しい技術を活用したデジタル上の新しい通貨

- ビットコインは電子マネーなどの現金担保型と違い、新しい通貨のため担保がない

- 中央銀行などの管理媒体がなく、誰かが意図的にビットコインを新しく発行することができない

- ブロックチェーンは分散管理や非中央主権型のネットワークを実現できる可能性のある技術

- いわゆるWeb3と呼ばれる概念の中心となる技術

- 銀行やサービスの運営会社など、一部に権力が集中しないように分散化させるための技術

- 中央管理者はいないが改ざんが難しく、ハッキングにも強い構造をとっている

- 各国の規制状況によるが、現時点で世界共通のデジタル通貨と言っても過言ではない

- 国境を越えた送金や決済もビットコイン(BTC)なら簡単にできる

- 送金先の口座情報(ウォレットアドレス)と秘密鍵があればどこでも送金が可能

- ボラティリティ(値動き)の大きさとバブル時の価格上昇によって有名になっている

- 20010年初頭は0.06ドルだったのにも関わらず、2025年初頭には約10万ドルまで成長した

- 中でも半減期と呼ばれる4年に1度の希少価値調整が入ると価格が上昇するような動きがある

木田 陽介

木田 陽介今回の記事は、仮想通貨の王様ビットコイン(BTC)についてです!

仮想通貨といえばこのビットコイン(BTC)ですが、価格だけを見て買っている人や、なんか投資先の一つとして持っておこうかなといった温度感の方もいると思います!

そこで今回は、そもそもビットコインとは何なのか、他の通貨と何が違うのか?何で騒がれているのか?など皆さんの疑問に寄り添った形でビットコイン(BTC)について解説して行きます!

またビットコイン(BTC)の買い方もコインチェックを使用して解説していますのでぜひご覧ください!

\初めての仮想通貨取引でも簡単!/

木田陽介

GFA WEB3アドバイザー

2016年から仮想通貨トレードを開始。2017年に株式会社CoinOtakuを共同で創業。同年CoinOtakuの代表に就任。2020年に東証二部上場企業のビートホールディングスに6億円でM&Aをし、同企業にて2020年10月〜12月の3ヶ月間で仮想通貨運用益2500万円を達成する。現在はCoinOtaku代表を退任し、GFA株式会社のWEB3アドバイザーに就任。

監修 木田 陽介

GFA WEB3アドバイザー

2016年仮想通貨トレード開始。2017年株式会社CoinOtaku共同創業。同年CoinOtakuの代表に就任。2020年に東証二部上場企業のビートホールディングスに6億円でM&Aをし、同企業にて2020年10月〜12月の3ヶ月間で仮想通貨運用益2500万円を達成する。現在はCoinOtaku代表を退任し、GFA株式会社のWEB3アドバイザーに就任。

ビットコイン(BTC)とは

ビットコイン誕生の背景

ビットコインは2008年に「サトシ・ナカモト」という謎の人物(あるいは団体)が発表した論文に端を発しています。

翌年の2009年にビットコインの運用を開始するソフトウェアが公開され、世界中のプログラマーや暗号通貨の愛好家たちが協力してネットワークを立ち上げました。

サトシ・ナカモトの正体は今もなお特定されていませんが、少なくともそのコンセプトと実装は「国や銀行といった中央管理機関を介さずに、個人同士で信頼できる通貨システムを築けるのではないか」という強い問題意識に基づいています。

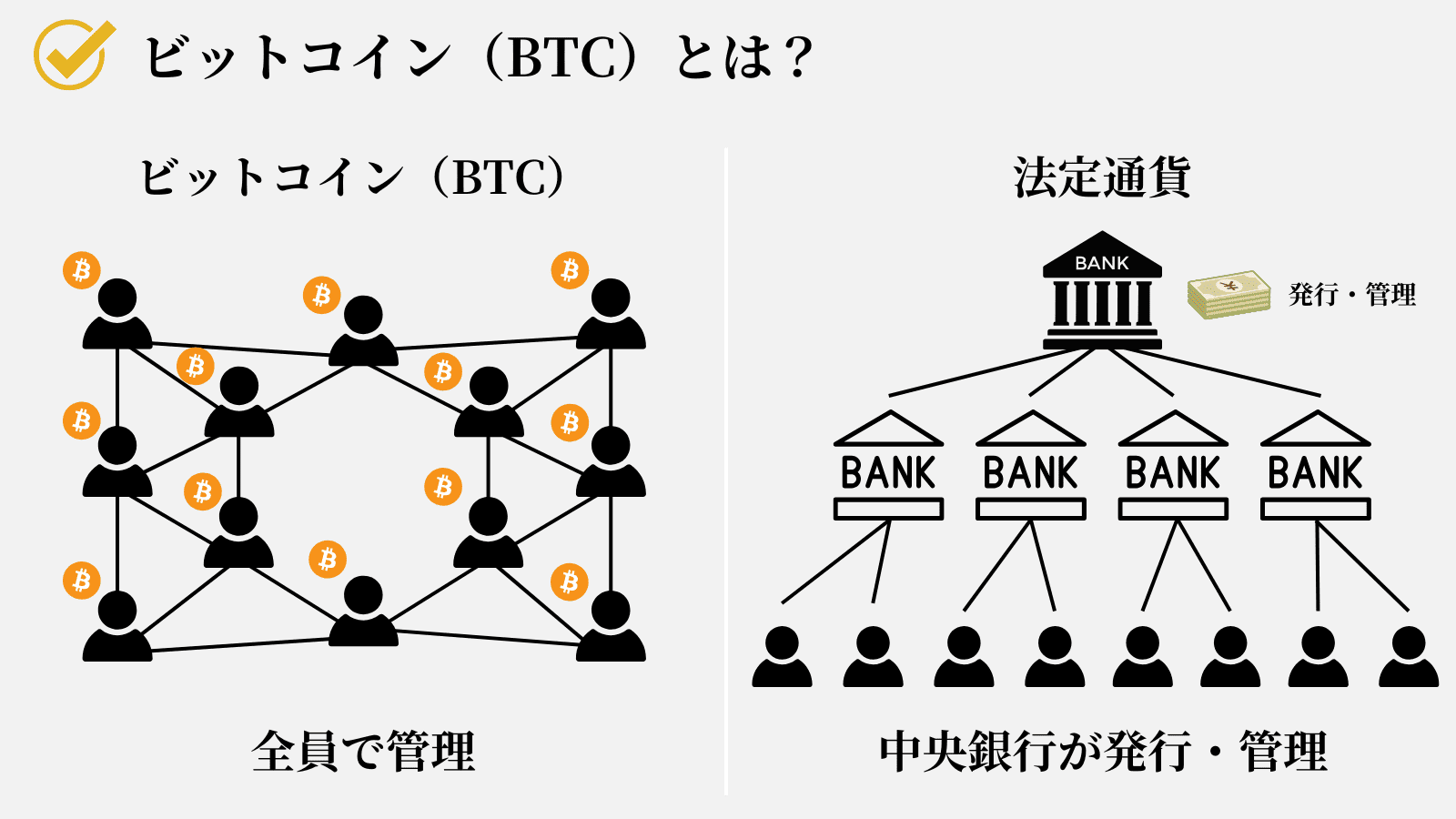

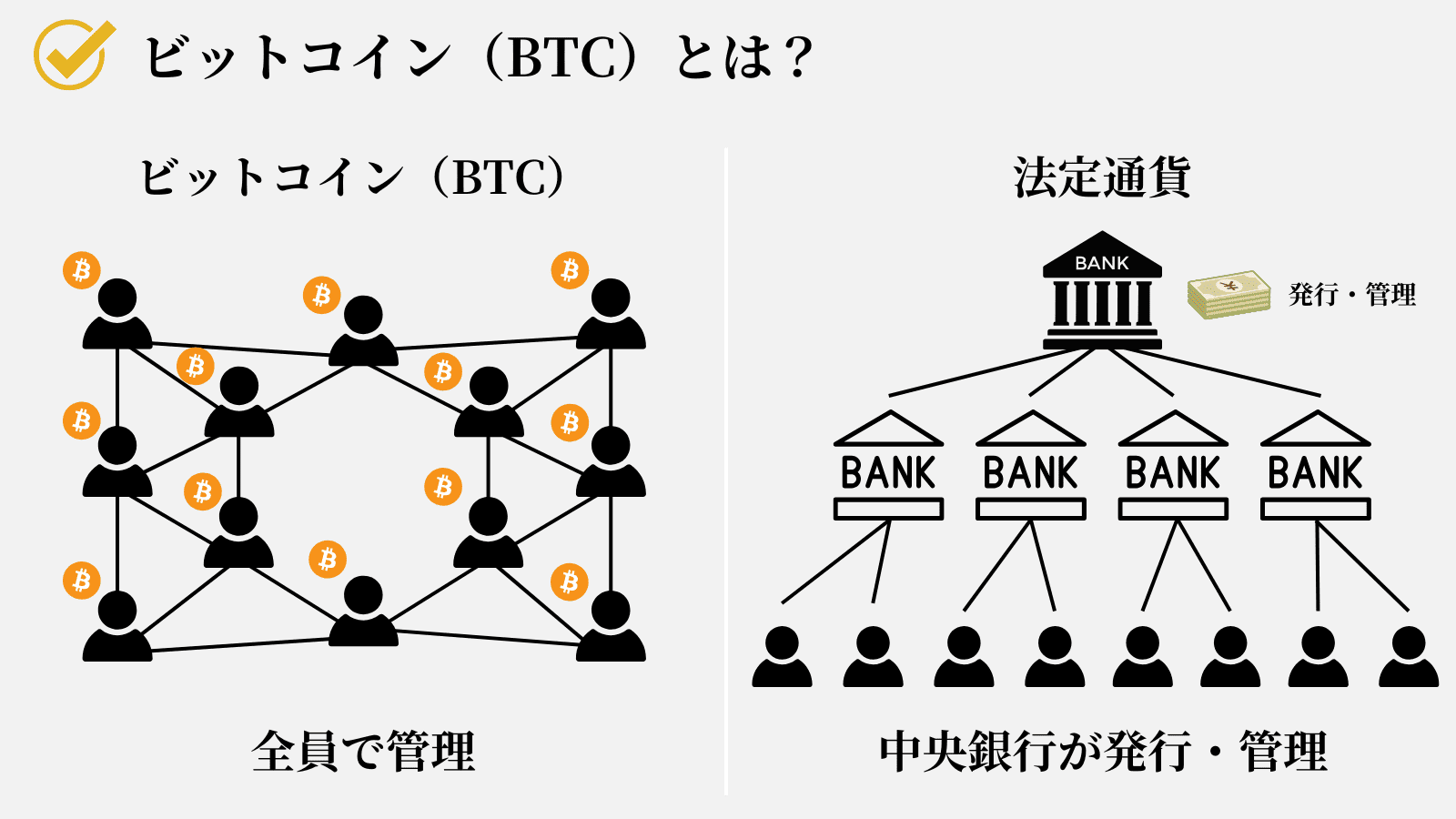

従来の通貨システムは発行主体が明確で、銀行や政府が取引を管理し、偽造や不正を監視する役割を果たしてきました。

これに対してビットコインは、ネットワークの参加者全員が取引データの正当性を検証し、記録を共有する方式を採用しています。

管理者がいない分、誰かひとりの都合でシステムを停止したりルールを改変したりすることが難しいとされています。

こうした「中央に依存しない」「分散管理する」という設計思想が、既存の金融システムや電子マネーなどとは根本的に異なる大きな特徴です。

さらにブロックチェーン技術という新しい発想が注目され、金融のみならずさまざまな産業へ応用可能と考えられるようになりました。

ビットコインの特徴

中央管理者がいない分散型通貨

ビットコイン最大の特徴は、国や企業といった単独の管理者ではなく、ネットワーク全体でその正当性を保つ仕組みを取り入れていることと言えます。

個人間で直接お金をやり取りできるので、送金時に銀行などの第三者を介さずに済む取引が可能です。

世界中のパソコンやサーバーがビットコインの取引データを複数同時に保管し、何か問題があれば参加者全員が整合性をチェックするため、特定のコンピュータがハッキングを受けたとしてもネットワーク全体がダウンすることは極めて起こりにくい仕組みです。

反面、困ったときに問い合わせる「運営会社」が存在しないという事情もあり、問題が起きた際に自己責任を問われやすいのも事実です。

法定通貨・電子マネーとの違い

円やドルなど、国が価値を保障するお金を「法定通貨」と呼びます。

たとえば日本円の価値は日本政府が信用を供与し、日本銀行が発行量を調整し、銀行を通じて人々の手元に届けられています。これに対してビットコインには発行主体がありません。

需要と供給によって市場価格が変動するため、何か国のような強い後ろ盾があるわけではないのです。

電子マネーはあくまで、円やドルなどの法定通貨担保にデジタル情報として扱っているだけで、そこに記された数値は必ず法定通貨と交換できる形になっています。

ビットコインはそうした仕組みから独立して存在するため、従来の通貨システムから見ると「担保がない」ともいえますが、その独立性こそが注目の的ともなっています。

ビットコイン(BTC)の仕組み

- ブロックチェーンによって非中央集権的なシステムを構築している

- 中央銀行がないため、マイニングを行なって新規発行する可能性がある

- マイニングとはマイナーが取引の承認をするために暗号を解くこと

ブロックチェーンとは

ブロックチェーンは、ビットコインの仕組みの核となる技術です。

現在このブロックチェーンは、仮想通貨だけでなくさまざまな取引履歴を残す手段として活用されています。

改ざん防止策として高いセキュリティを持つのと、データの分散管理によってハッキングにも強い構造と考える人もいます。

データの分散管理と改ざん防止

ビットコインの核となる技術として、ブロックチェーンが挙げられます。

これは一連の取引データを時系列順に塊(ブロック)としてつなげた「鎖(チェーン)」の形で管理し、そのコピーを参加者全員が保持する仕組みです。

どこか一箇所のサーバーで管理するのではなく、世界中のコンピュータに同じ取引履歴が分散して保管されます。

この分散管理こそが改ざん防止に寄与しています。

もし誰かが不正を行い取引データを書き換えようとしても、その情報は同じネットワークに参加する他のコンピュータと食い違うため、偽のデータを正規のものとして通すことが非常に難しいです。

これにより「自分のお金を勝手に人に送られていた」といった不正送金や二重支払いなどを抑止し、中央管理者がいなくてもデータの信頼性を確保できる仕組みを作り上げています。

ビットコイン(BTC)以外への応用可能性

ブロックチェーンはビットコインのために生み出された技術ですが、将来的にさまざまな分野へ応用できる可能性があると期待されています。

金融サービスはもちろん、契約書や登記情報、著作権管理、物流のトレーサビリティなど、データの改ざんを許さず透明性を確保したい分野で利用が検討されるケースが増えてきました。

ビットコインと同じように「中央管理者を介さずに取引・記録が行われる」メリットを活かすことで、新しいビジネスモデルが生まれるかもしれません。

ビットコインのマイニング(採掘)と新規発行

ビットコイン(BTC)には中央管理媒体がないので、新規発行を誰がするのでしょうか?

日本円なら日本銀行が発行できますが、ビットコインには中央銀行がない代わりにマイナーと呼ばれるネットワーク参加者がビットコインの取引を承認することで、報酬として自動的にビットコインが発行されます。

マイニングの流れ

ビットコインは中央銀行のような発行主体がない代わりに、取引承認作業を担う参加者(マイナー)に対して報酬としてビットコインが新規発行される仕組みを導入しています。

ビットコインのネットワーク上では、ビットコインに関する取引を管理するために、一定時間ごとに新しいブロックを作って、その中に未承認の取引が入れられます。

そこで使われている暗号を解くことで取引が正しいことを証明でき、取引が承認され、実行されます。

この承認作業はProof of Work(プルーフ・オブ・ワーク)と呼ばれ、高度な計算力が要求されます。計算結果が正しいとネットワーク全体が認めた時点でブロックが追加され、そのブロックに含まれる取引は「承認された」状態になります。

マイナーたちは膨大な計算を行い、最初に正解へ到達したコンピュータがそのブロック内の取引を承認する権利を得ると同時に、新しく発行されたビットコインを報酬として手にできるのです。

半減期とビットコインの希少性

ビットコインには約4年ごとにブロックのマイニング報酬が半減するプログラムが組み込まれています。

誕生当初は1ブロックあたり50BTCが報酬として発行されましたが、半減期を経るごとに25BTC、12.5BTC、6.25BTC…というように報酬が減っていきます。

最終的には2100万BTCに達するところで新規発行が止まる設計です。

この仕組みによってビットコインは人工的に「希少性」を持つ通貨として振る舞っています。

一般の法定通貨は金融政策や経済状況に応じていくらでも増刷される可能性がありますが、ビットコインは制限が明確であるため、「インフレに対して強い通貨になるかもしれない」という期待を抱く人が存在するわけです。

実際に半減期が関係しているかどうかわかりませんが、4年に1度の半減期の後に価格が上昇しているのは事実です。

これを半減期のおかげと捉えるか、他の要因と考えるかは読者の皆さん次第ですが、ジンクスとして半減期後に価格が上昇するというのはあります。

もっとも、実際にビットコインがインフレヘッジとして機能するかどうかは議論があります。

価格が乱高下してしまう現状を見ると、まだまだ安定した資産とは言いにくい面もあるのです。ただ、少なくともマイニングによる新規発行の仕組みが価格形成に大きな影響を与えているのは確かといえます。

送金・決済の流れ

ウォレットと秘密鍵の管理

ビットコインの送金や保管にはメタマスクや、ファントムウォレットといった仮想通貨に対応しているウォレットが必要になります。

ウォレットといっても物理的な財布があるわけではなく、ビットコインアドレスと秘密鍵を管理するための仕組みやソフトウェアを指します。

ビットコインアドレスは「どこへ送金するか」を示す表札のようなもので、他人に知られても問題ありません。

秘密鍵は自分のビットコインを引き出したり、送金の署名をする際に必要なものです。

秘密鍵が他人に漏れてしまうと、勝手にビットコインを引き出される危険性があります。

取引所に置きっぱなしにしておく人もいますが、セキュリティを重視するならば「コールドウォレット」と呼ばれるオフライン環境で秘密鍵を厳重に保管するなどの対策が推奨されます。

送金・受け取りの具体的手順

ビットコインの送金はネット上で行うので、銀行窓口へ出向いたり、高額な国際送金手数料を支払う必要がありません。

送金先のビットコインアドレスを指定して送金作業を行うだけで取引情報がネットワークに流れ、マイナーが承認してブロックに組み込まれれば送金完了という流れになります。

ただしビットコインの送金は、数秒から数十分程度かかることが多いです。これはブロック承認が概ね10分に1回のサイクルで行われる仕組みだからです。

クレジットカードのように即時決済ができるわけではないため、小売店やコンビニのレジでビットコインを使う場合は承認待ち時間が発生するのがネックになるかもしれません。

近年はライトニングネットワークという技術が普及し始め、即時決済を可能にする取り組みも進んでいますが、まだ実験的な段階といわれています。

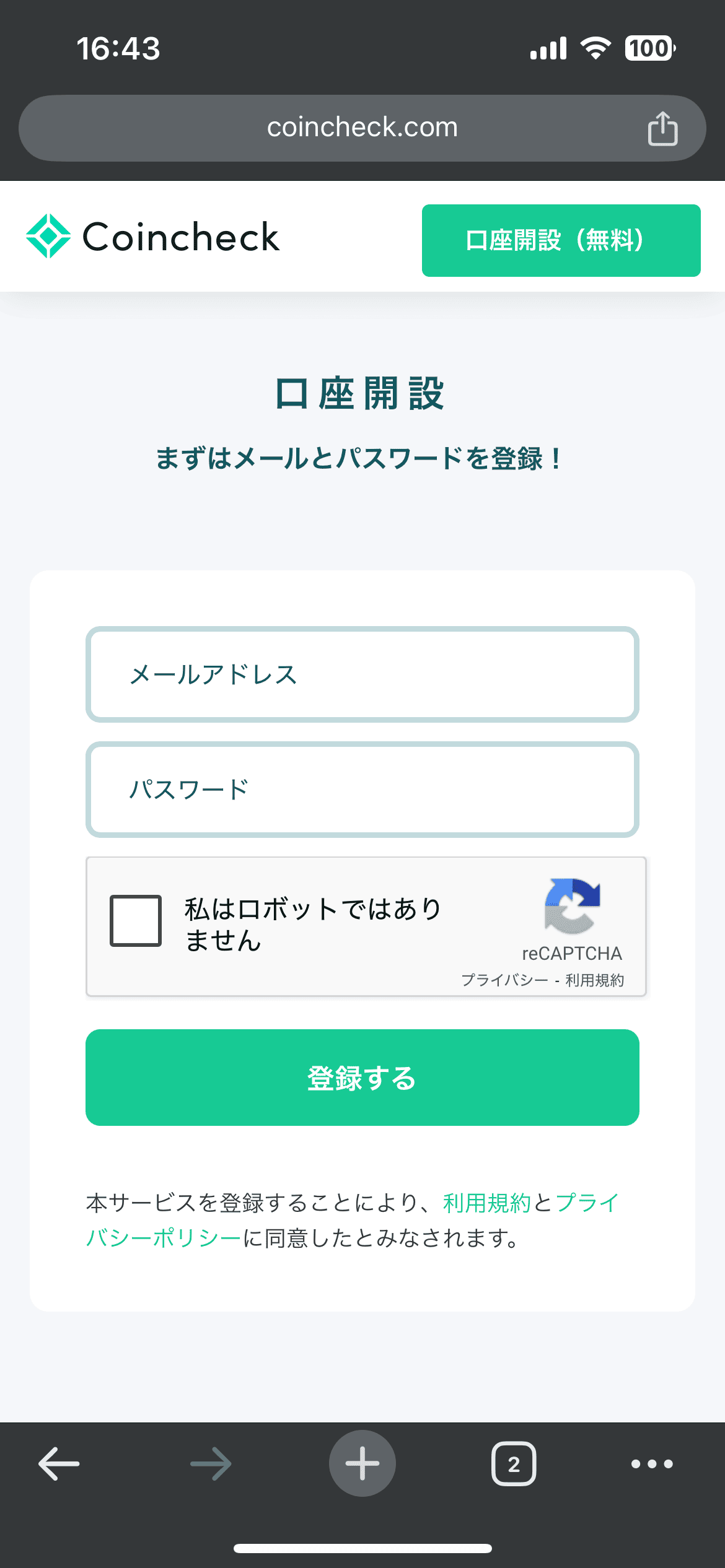

ビットコイン(BTC)の買い方・購入方法

- ビットコイン(BTC)の購入におすすめの取引所はコインチェック!

- まずはコインチェックで口座開設と本人確認を終える

- コインチェックに日本円を入金

- 取引所でビットコイン(BTC)を購入

ビットコイン(BTC)購入におすすめの取引所

今回はコインチェックでビットコイン(BTC)の買い方を解説していきます。

コインチェックは初めての暗号資産購入でも簡単に操作ができると評判の取引所です。

国内の暗号資産取引系アプリにおいて、6年連続アプリダウンロード数No.1を記録しており、累計で700万ダウンロードを超えています。

それほど多くの人が使用しており、利用者からは「使いやすい・取引完了まですぐにできる・サービスが豊富」など、初心者向けである口コミを多く寄せられています。

また、ビットコイン(BTC)を長期保有すると考えている方は、年率最大5%のレンディングサービスや自動でビットコイン(BTC)を積立ててくれるサービスもあるためおすすめと言えます!

\初めての仮想通貨取引でも簡単!/

ビットコイン(BTC)をコインチェックで購入する

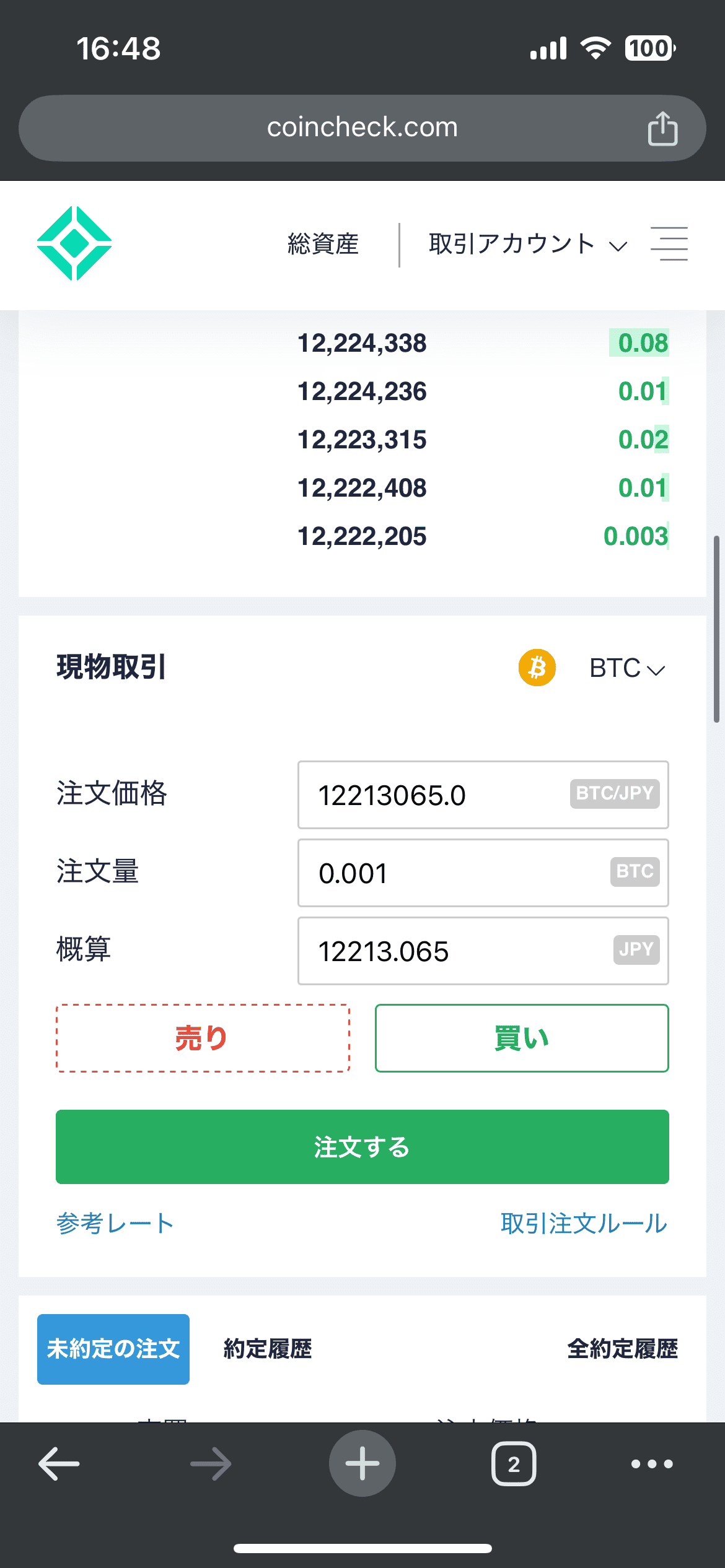

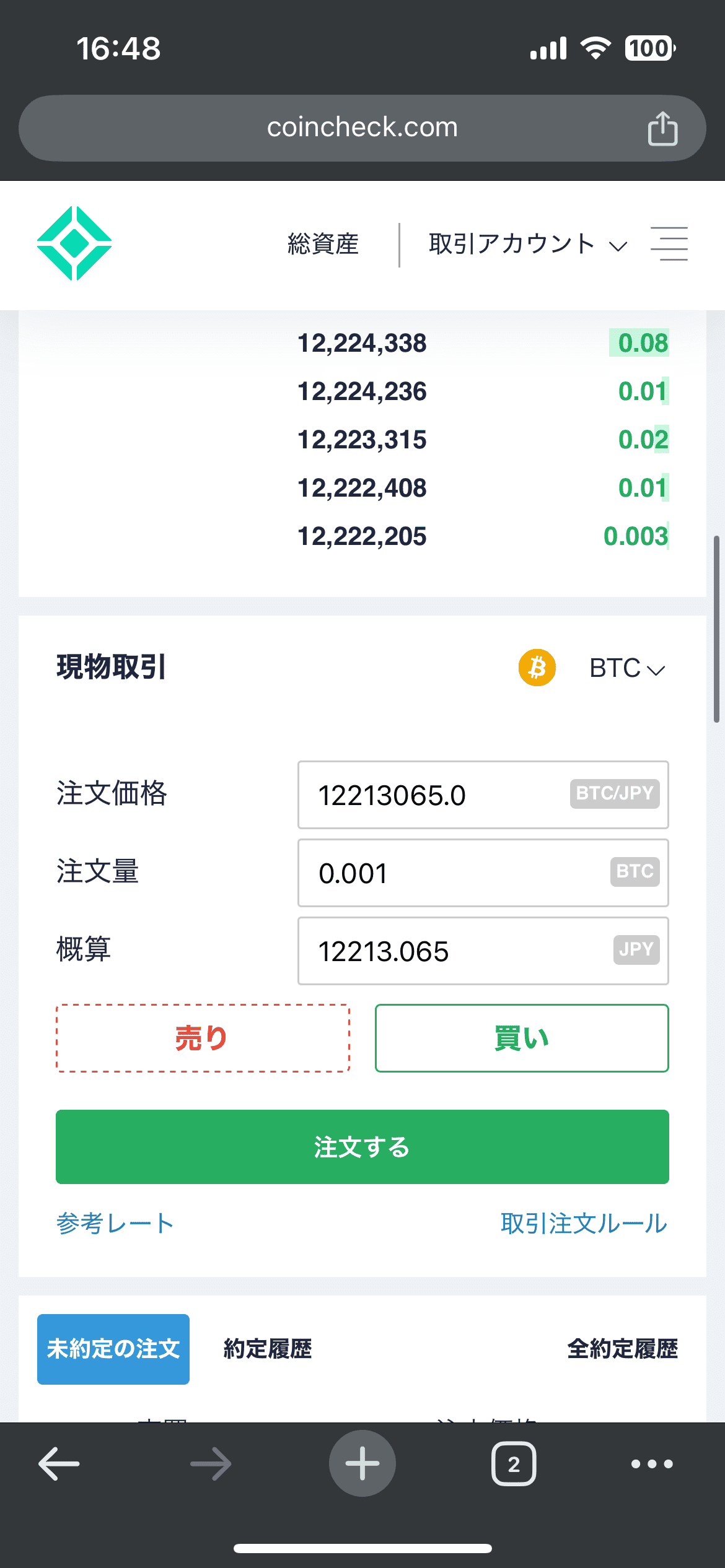

入金まで終わったら、次はコインチェックのブラウザに移動し、取引所でビットコイン(BTC)を購入します。

下に少しスクロールしたら「現物取引」と出てくるため、銘柄が「BTC」になっていることを確認したら「注文価格」と「注文量」、「概算」を入力します。

この時、注文価格をどう入力すればいいかわからない方は、その上に表示されている注文板から好きなところをタップしても入力できます。

最後まで入力できたら、「注文する」を選択すれば購入完了です。

ビットコイン(BTC)が有名になった理由

- 大きな価格変動やバブルによる価格高騰が興味を引いている

- 大手企業や機関投資家の参入

- 大手メディアやテレビが度々報じる

価格変動の激しさと投機的魅力

ビットコインの相場は驚くほどの上がり下がりを見せることで有名です。

2010年代初頭には0.06ドルだったビットコインが、2011年には500倍の30ドル、2021年にはその2000倍の60,000ドルにまで跳ね上がっています。

それだけでなく、一晩で10%以上の値動きをすることも珍しくありません。

この変動の大きさが投資家や投機家の興味を引き、「もしかすると大きく儲かるかもしれない」という期待感を煽る要因になっています。

もちろん値上がりの可能性があるからこそ人が集まる面もありますが、大暴落してしまうケースも少なくありません。

短期的な売買によって利益を得ようとする人も大勢いますが、リスクが高い商品だと感じて参入に二の足を踏む人もいます。

こうしたボラティリティ(変動幅)の大きさがメディアやSNSで取り沙汰され、結果的にビットコインの知名度や話題性が一気に広がる状況を生み出しているといえるでしょう。

大手企業や機関投資家の動向

ビットコインが「投資対象」として新たなステージに上がったきっかけの一つに、大手企業や機関投資家の参入があります。

かつては個人トレーダーの「マニアックなおもちゃ」のようなイメージが強かった仮想通貨ですが、ある時期から著名投資家がポートフォリオに組み入れ始めたり、保険会社がビットコインに資金を投じるニュースが流れたりしました。

さらにグローバル企業の中には、自社の一部財務資産としてビットコインを大量に保有するケースも出てきました。

例えば、日本の上場企業であるGFA株式会社は中期経営計画として21,000BTCの保有と仮想通貨系プロジェクトの支援先を500件にするといった動きを見せています。

このように大企業が仮想通貨に注目を示していたり、ブロックチェーンという技術を使って新しいことに取り組む姿勢も珍しくありません。

マスメディア・SNSでの話題性

ビットコインに関する情報はテレビ報道やネット記事で広く取り上げられ、SNSでも頻繁に拡散されます。特に価格が急騰したり、有名企業が関与する話題があると、関連トピックが瞬く間に世界中を駆け巡ります。

こうしたメディア報道の影響力が高まるほど、ビットコインへの期待も過熱しやすく、相場がいっそう動きやすい状況になるともいわれています。

実際に、ビットコイン価格は社会的なニュースに非常に敏感です。各国の金融規制の変化や大手企業の導入発表、著名投資家による発信が価格変動の引き金になる場面が多々あります。

短期間で大きな上昇・下落が繰り返されるため、ニュースバリューも大きく、結果としてビットコインが常に話題の中心に立ちやすいのです。

ビットコイン(BTC)の今後・将来性

ビットコイン(BTC)の法規制と世界の動向

日本の法整備(資金決済法など)

日本では2017年に改正資金決済法が施行され、ビットコインなどの仮想通貨(現在は「暗号資産」という呼称が公式に用いられています)が法的に定義されました。

この改正により、ビットコインは「財産的価値を有し、不特定の相手に売買・交換できる手段」として認められ、暗号資産交換業者には金融庁の登録が義務付けられています。

この法改正が行われた背景には、2014年に発生したマウントゴックス事件のような大規模ハッキング被害がありました。

当時、日本を拠点とする取引所マウントゴックスで巨額のビットコインが流出し、多くの利用者が被害を受けたのです。

こうした事件をきっかけに、国として利用者を保護しつつ健全な市場を育てようという考えが強まり、暗号資産交換業者が備えるべきセキュリティ要件や内部管理体制が法律で定められるようになりました。

各国の規制強化・ETF承認の話題

世界に目を向けると、ビットコインの取り扱いには国ごとに大きな温度差があります。

たとえばエルサルバドルはビットコインを法定通貨として採用し、一部の小売店ではビットコイン決済に対応していますが、中国はマイニングや取引所の活動を事実上禁止するなど厳しい姿勢をとっています。

アメリカの場合は金融当局がビットコインのETF(上場投資信託)を承認する動きがあり、ビットコインを投資商品として扱う機運が高まりました。

このように、どの国が積極的に受け入れを進め、どの国が否定的な姿勢を示すかによって、グローバルなビットコインの普及度合いが変化します。

特に世界の経済を左右する大国の政策や規制が注目されやすく、それらが相場の急騰や急落を引き起こすきっかけになることもあります。

ビットコイン(BTC)のスケーラビリティ問題

スケーラビリティ問題

ビットコインネットワークは世界中で数多くの取引を処理しなければなりませんが、承認できる取引量には制約があります。

ビットコインは1ブロックあたりのサイズが1MBで、生成間隔が1ブロック約10分と決まっており、利用者が急増すると、ブロックの生成が間に合わず、取引が詰まってしまいます。

その結果手数料が高騰する、送金や売買が全然行われないなどの混乱を招きます。

これがスケーラビリティ問題と呼ばれるものです。

過去にはこの問題をめぐってコミュニティ内で意見が割れ、2017年にビットコインキャッシュという別の通貨が誕生するハードフォークが起きました。

ビットコインキャッシュはブロックサイズを拡大し、より多くの取引を処理できるように設計されています。

本家のビットコイン側でもライトニングネットワークなどオフチェーンで決済処理を行う技術が注目されていますが、まだ発展途上のため今後の動向が注視されています。

環境への影響とエネルギー問題

マイニングには高性能なコンピュータが大量の電力を消費しながら計算を行う必要があるため、ビットコインは環境負荷が大きいという批判がつきまといます。

実際、マイニングが盛んな地域では電力の大量消費やCO₂排出量の増加が問題視される事例があります。

これに対して、地球温暖化対策や電力コストの面から再生可能エネルギーを活用するマイナーが増え、マイニングを行う場所として水力発電の豊富な地域などが選ばれることが多くなりました。

ただし、再生可能エネルギーの導入は国や地域によってインフラが異なり、電気代の安い国にマイナーが集中しやすいという傾向もあります。

テクノロジーの進歩による電力効率の改善がどこまで進むか、今後の課題です。

将来のシナリオと可能性

ビットコインが今後さらに普及するかどうかは、技術的進化や法整備だけでなく、社会全体がどの程度ビットコインを決済手段や資産として活用するかにかかっています。

デジタルゴールドとして地位を確立するかもしれませんし、決済の面では処理速度や手数料などの課題が改善されれば、日常生活での利用シーンが広がる余地があります。

国際送金の分野では、既に一部の国々や金融機関でビットコインやそれに類する暗号資産を利用した送金サービスが試みられています。

銀行を経由すると高額になりがちな海外送金手数料を削減できる可能性があるからです。

また、ビットコインの技術を応用したスマートコントラクト機能を持つ別の暗号資産が登場し、多様な金融サービスが分散型で提供される未来像も描かれています。

ただし、ビットコインが社会に定着する過程では、強力な規制強化やセキュリティ事件の再発など、思わぬ出来事が起こる可能性も否定できません。

絶対的に安泰な投資商品や決済インフラだと断言することは難しく、テクノロジーと法整備、人々の認知と需要がバランスよく合わさって初めて長期的に活用される下地ができるといえるでしょう。

ビットコイン(BTC)とは まとめ

ビットコインは、中央管理者を持たない分散型システムと呼ばれる斬新な仕組みを実現し、世界中にリアルタイムで送金できる利便性や、希少性を武器にした投資対象としての可能性など、多彩な魅力を備えています。

価格変動の大きさが大きな話題を呼ぶ要因になっていますが、そのぶんリスクと隣り合わせであることも否定できません。

大手機関投資家の参入や法整備の進展、さらには環境問題への取り組みなど、今後のニュース次第でビットコインの評価が揺れ動く場面はまだまだ続くと考えられます。

誰もが気軽に使用できる国際的な通貨として拡大していくのか、それとも価格変動や規制の壁に阻まれて一定の投資家だけが扱う資産にとどまるのか。

未来は明言できませんが、一度理解しておくだけでも「新しいお金」の姿を想像するきっかけになるでしょう。

何よりも大事なのは、断片的な情報に流されず、冷静な判断や継続的な学習を続けることです。

ビットコインはもちろん、ブロックチェーン技術を活用するその他の暗号資産や関連サービスにも目を向けながら、自分に合った関わり方を見つけるのがおすすめといえます。